近ごろ「スマートホーム」という言葉を耳にする機会が増えましたよね。「便利そうだけど、実際に何ができるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

スマートホームといっても特別なものではなく、身近な家電や照明に少し工夫を加えるだけで暮らしに取り入れられます。

たとえば、寝る前に「アレクサ、電気を消して」と声をかければ照明がオフになったり、外出先からスマホでエアコンを操作して帰宅時に快適な室温にしておけたり。生活を便利にする様々な使い方ができます。

うめ

うめこの記事では、スマートホームで実際にできることやおすすめの使い方、そして生活がどう変わるのかをわかりやすく解説します

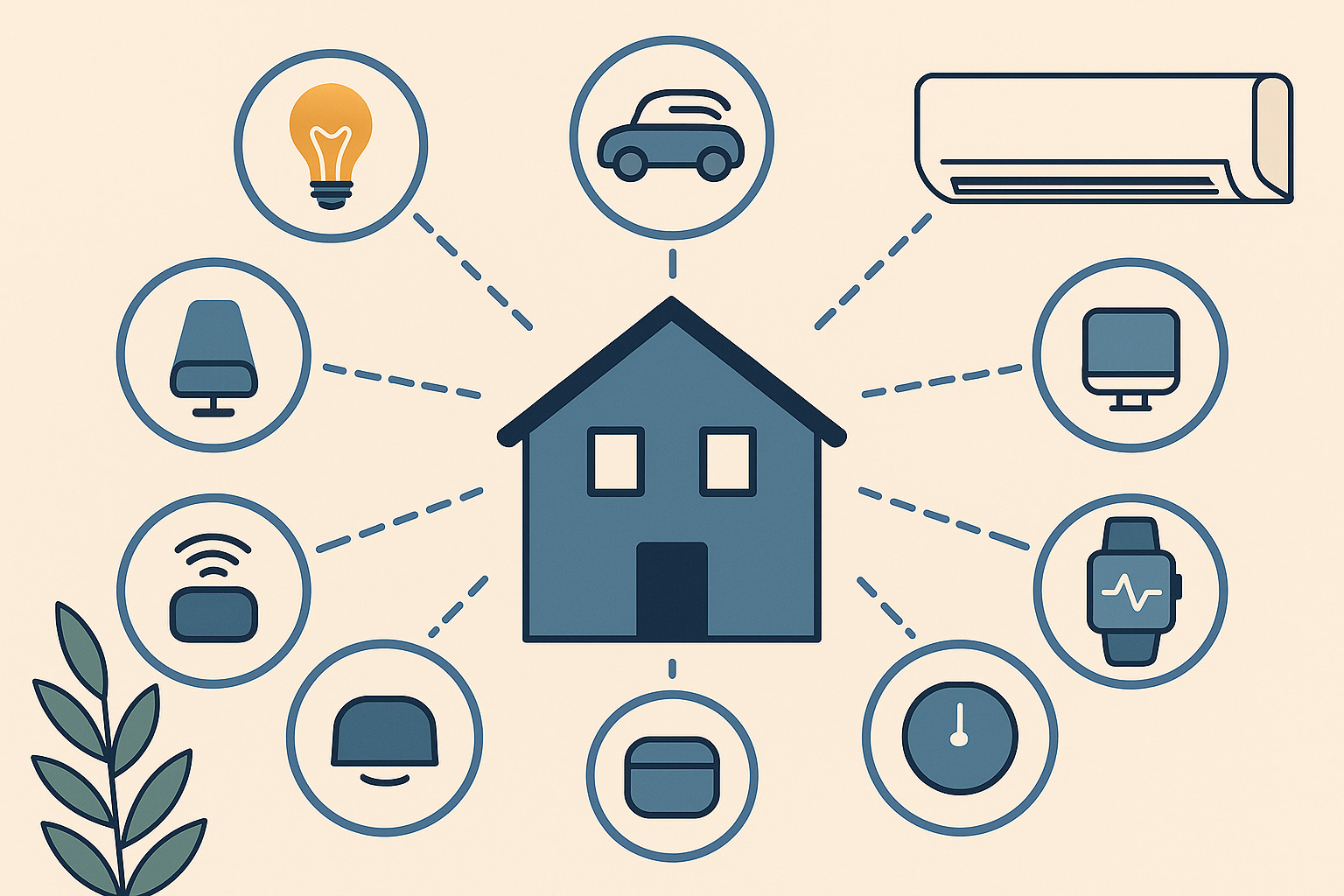

スマートホームとは

スマートホームとは?

従来の家電はリモコンやスイッチで操作するのが当たり前でしたが、スマートホームを導入すればもっと便利な使い方ができます。

音声アシスタントと連携すれば「おやすみ」と声をかけるだけで、照明・エアコン・テレビなど複数の家電をまとめてオフにすることも可能です。

また、外出先から操作できる点も大きな特徴です。「エアコンを切り忘れたかも…」と不安になっても、スマホアプリから確認してオフにできます。

こうした音声操作やリモート操作、さらには自動化によって、日常生活がより快適で効率的になります。

生活スタイルや家族構成に合わせてカスタマイズできるため、スマートホームを導入すれば「時間の節約」「快適性の向上」「安心感アップ」といった効果を実感できるのです。

スマート家電・スマートホームデバイスとは?

たとえば、スマートエアコンは外出先から温度調整が可能で、帰宅前に部屋を快適な状態にしておくことができます。スマート冷蔵庫では、内部の温度管理や食材の管理機能が搭載されているものもあり、買い物や調理をサポートしてくれる存在です。

代表例は「スマートリモコン」。エアコンやテレビなどの赤外線リモコン信号を学習し、アプリや音声で操作できるようにしてくれます。また、照明に取り付ける「スマートLED電球」や、コンセントに差すだけで使える「スマートプラグ」も人気のアイテムです。

こうしたスマートデバイスを組み合わせることで、古い家電でも最新のスマート家電と同じように活用できるのが魅力です。

「いきなりすべての家電を買い替えるのは大変」という人でも、手頃な価格のデバイスを追加するだけでスマートホーム化を始められます

スマートホームハブとは?

スマート家電はそれぞれ専用アプリを持っていることが多く、単体で操作する分には便利ですが、複数の製品を使うとアプリの切り替えが煩雑になります。

そこでスマートホームハブを導入すると、異なるメーカーのデバイスを一括で操作できるようになり、「家全体の自動化」を実現できるのです。

最近ではMatter(マター)といった共通規格に対応するハブも増えてきており、異なるブランドのスマートデバイスでも互換性を持たせやすくなっています。

スマートホームでできること・おすすめの使い方

照明のON・OFFと調光調色

例えば、ベッドに入った後に「電気を消すのを忘れた!」と気づいても、スマホアプリでオフにすれば立ち上がる必要がありません。

また、リビングの照明を外出先から操作することで、防犯対策にもなります。「帰宅が遅くなるから自動で点灯させる」ことで、人が家にいるように見せかけることができるのです。

さらに、明るさの調整(調光)や色味の変更(調色)ができる点も魅力です。

仕事や勉強をするときは昼白色にして集中力を高め、リラックスタイムは暖色系に切り替えるなど、シーンに応じて快適な空間を演出できます。最近のスマートライトは数百万色に対応しているものもあり、映画鑑賞やホームパーティーで雰囲気を一変させることも可能です。

スケジュール機能を活用すれば「朝7時に自動点灯」「夜11時に自動消灯」といった設定も簡単にできます。毎日同じ操作を繰り返す必要がなくなり、生活リズムを整えるのにも役立ちます。

音声アシスタントとの連携

例えば「アレクサ、エアコンをつけて」と話すだけでエアコンが起動します。

両手がふさがっているときや、夜中に布団から出たくないときでも声ひとつで操作できるのは大きな利便性です。

さらに音声アシスタントは複数の操作を一度にまとめることもできます。「おやすみ」と言うだけで照明を消し、エアコンをオフにし、玄関の鍵が閉まっているか確認する、といったシーンを自動化できるのです。

加えて、音楽の再生やニュースの読み上げ、天気予報の確認など、音声アシスタント自体の機能も日常生活に役立ちます。

エアコン・照明・家電などの遠隔操作

仕事が終わる直前にスマホからエアコンをオンにしておけば、帰宅した瞬間に涼しい部屋が迎えてくれます。

また、外出中に「エアコンを切り忘れたかも…」と不安になっても、アプリから確認してオフにできるので安心です。

エアコン以外の家電でも、スマートプラグを使えば扇風機や加湿器、電気ポットなどのオンオフを外から操作できます。これにより「使わないのに電源が入ったまま」という無駄を減らし、省エネや光熱費の節約にもつながります。

ロボット掃除機の遠隔操作も有効です。ロボット掃除機を外出中に稼働させておけば、掃除中の音にも悩まされず、帰宅したときには床がきれいになっているので「掃除をしなきゃ」というストレスから解放されます。

また、外出中に照明をつけるなどすれば、防犯性の向上にもなります。

遠隔操作を活用すれば「快適」「省エネ」「安心」を同時に実現できます。

掃除や洗濯の家事を自動化

ロボット掃除機は、スケジュールを設定すれば自動で部屋を掃除してくれます。週に数回、自分の生活に合わせて自動でロボット掃除機を動かすことで、自分で掃除しなければならない機会は激減します。

洗濯機もスマート化が進んでいます。アプリで洗濯の進捗を確認できるほか、帰宅時間に合わせて洗濯を完了させる予約機能を使えば、洗濯物を放置して嫌なニオイがつくのを防げます。

さらに乾燥機能と連携させれば、帰宅後すぐに乾いた洗濯物を取り出せるようになります。

これらの家事自動化は、共働き世帯や子育て世代にとって特に大きなメリットです。

限られた時間を「家事」ではなく「家族との時間」や「自分の時間」に使えるようになりますよ

テレビや音楽のエンタメ強化

例えば、スマートリモコンを使えばテレビやオーディオをスマホや音声で操作できるようになります。声をかけるだけで操作が完了するので、リモコンを探す手間から解放されます。

さらに、スマートライトと連動させることで「映画モード」や「音楽モード」を設定可能です。

映画を再生すると自動で照明が暗くなり、スピーカーの音量が最適化されるといったシーン設定をつくれば、自宅がまるでミニシアターのように変わります。また、音楽を聴くときにライトの色を音楽に合わせて変化させると、ライブ感覚を味わえるのも面白いポイントです。

最近では、音楽配信サービス(SpotifyやApple Musicなど)を音声アシスタントと連携させ、部屋中どこでも「声で好きな曲を再生」できるようになっています。

複数のスマートスピーカーを組み合わせれば、家中で同じ音楽を流したり、部屋ごとに違う曲を再生することも可能です。

このように、スマートホームを活用すれば「自宅でのエンタメ体験」がワンランク上がり、毎日のリラックスタイムがもっと楽しくなります。

防犯と見守り

スマートカメラを玄関や室内に設置すれば、外出先からでもスマホで映像を確認できます。不審者が近づいたときに通知が届く機能や、音声で呼びかけられるタイプもあり、セキュリティを大幅に強化できます。屋内カメラは、ペットの見守りカメラとしても人気です。

スマートロックは、鍵を持ち歩かなくてもスマホや暗証番号で施錠・解錠ができる仕組みです。「鍵を閉め忘れたかも…」と不安になっても、外出先から確認・施錠できるので安心です。

さらに、防犯だけでなく「家族の見守り」にも役立ちます。

たとえば高齢の親の家に人感センサーを設置すれば「今日は動きが少ない」などの異変に気づけます。また子どもが帰宅したらスマホに通知が届くように設定すれば、安心して仕事に集中できます。

スマートホームの防犯・見守り機能は、特に共働き世帯や一人暮らしの方にとっては、日常の不安を解消する大きな助けになるはずです。

ヘルスケアや睡眠改善

まず、スマート温湿度センサーを使えば、室内の環境をリアルタイムで把握できます。

寝室の温度や湿度が快適な範囲から外れると通知が届いたり、自動でエアコンや加湿器が作動するように設定すれば、眠りやすい環境を常にキープできます。

また、スマートウォッチやベッドセンサーで睡眠の質を計測し、アプリで管理するのも効果的です。

「深い眠りが少なかった」「入眠に時間がかかった」などのデータを参考にして、照明・温度調整・生活習慣を改善していけば、健康的な生活リズムをつくれます。

エネルギー管理・省エネ活用

光熱費の高騰が続く今、無駄を減らして電気消費量を減らすことの効果は絶大です。

スマートプラグを使えば、接続した家電の消費電力をアプリで確認できます。「この家電は思った以上に電気を使っている」と気づければ、使用時間を減らしたり買い替えを検討するきっかけになります。

また、照明やエアコンを自動制御することで「つけっぱなし」を防止できます。外出時に家電を自動オフにしたり、人感センサーと連動させて「人がいない部屋は自動で照明オフ」にすれば、無駄な消費を抑えられます。

さらに、スマートホームの中には太陽光発電や蓄電池と連携できるものもあり、自家発電と組み合わせて効率的に電力を使うことが可能です。

スマートホーム化に使えるおすすめデバイス・家電

ここからは、これまでご紹介したスマートホームの利用シーンを実現する、具体的なデバイスや家電をご紹介します。ここでは一部のデバイスをご紹介しますが、もっと詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください

スマートリモコン

スマートホームを始めるなら、まず導入したいのが「スマートリモコン」です。

これは赤外線リモコンの信号を学習し、従来のテレビやエアコン、扇風機などの家電をスマホや音声で操作するリモコンです。

スマートリモコンは数千円で購入でき、取り付けも簡単。「古い家電を買い替える必要がない」ため、スマートホーム入門にぴったりなデバイスです。

スマートホームハブが、スマートリモコンの機能を兼ねることもあります。

スマートライト

スマートライトは、照明をスマホや音声で自由に操作できるアイテムです。

スイッチのオンオフだけでなく、調光や調色も可能で、生活シーンに合わせた快適な空間を演出できます。

スマートライトは電球を交換するだけで導入できる手軽さも魅力で、コスパの高いデバイスのひとつです。

スマートプラグ・コンセント

スマートプラグは、普段のコンセントに差し込むだけで家電をスマート化できる便利アイテムです。

リモコンのないシンプルな家電でも、スマホや音声でオンオフできるようになるのが最大の特徴です。

さらに、アプリで消費電力を確認できるモデルもあり「どの家電が電気を食っているのか」を可視化できるのも大きなメリットです。

スマートプラグは価格も手頃で、コンセントに差すだけで導入できる手軽さが魅力です。「古い家電をスマート化したい」という人にとって最適なデバイスといえるでしょう。

スマートセンサー(温湿度)

スマート温湿度センサーは、室内の「空気環境」をリアルタイムで把握できるデバイスです。

温度や湿度を数値として確認できるだけでなく、他のスマート家電と連携させることで「自動制御」が可能になるのがポイントです。

さらにデータを蓄積すれば「どの時間帯に室温が上がりやすいか」など傾向もわかり、省エネ対策にも役立ちます。

スマートセンサー(人感)

スマート人感センサーは、人の動きを感知して自動で家電を操作できるデバイスです。

赤外線やモーション検知機能を使って「人が通った」「部屋に入った」といった動きを感知し、照明やエアコンなどと連動させられるのが特徴です。

シンプルながら、暮らしを便利に・安全に・効率的にしてくれるのがスマート人感センサーの強みです。

スマートロック・カメラ

スマートホームの中でも防犯と利便性を大きく高めるのが「スマートロック」と「スマートカメラ」です。

スマートロックは、従来の鍵を使わずにスマホや暗証番号、ICカードで施錠・解錠ができる仕組みです。スマートカメラは、家の中や玄関に設置し、スマホから映像を確認できるデバイスです。

スマートロックとスマートカメラを組み合わせれば、防犯レベルは格段に向上します。「鍵の閉め忘れゼロ」「いつでも家の様子を確認できる」という安心感は、現代の暮らしに欠かせないものとなりつつあります。

キッチン家電

スマートホームの進化はリビングや寝室だけでなく、キッチンにも広がっています。

代表的なのは スマートオーブンレンジやスマート炊飯器。スマホアプリから加熱時間や調理モードを設定でき、調理が完了すると通知が届く仕組みです。外出先から予約しておけば、帰宅後すぐに温かい食事を楽しむことも可能です。

また、スマート冷蔵庫は庫内カメラで食材をチェックできたり、在庫管理をサポートしてくれる機能を持つものもあります。買い物中に「卵は残っていたかな?」と迷っても、スマホで庫内の様子を確認できるので無駄な買い物を防げます。

さらに、スマートプラグを活用すればコーヒーメーカーや電気ケトルも自動化できます。「朝6時に自動でオン」に設定すれば、起きたときにすぐコーヒーやお湯が準備されている状態にできます。

スマートホーム化のやり方

スマートホーム導入に必要なもの

スマートホームを始めるには、いくつか基本的なものが必要です。

難しそうに感じるかもしれませんが、揃えるべきものは意外とシンプルです

インターネット環境(Wi-Fi)

多くのスマートデバイスは2.4GHz帯のWi-Fiで動作するため、自宅に安定した回線があることが前提になります。

スマートデバイス本体

スマートリモコン、スマートライト、スマートプラグなど、日常生活でよく使う家電から取り入れるのがおすすめです。最初から全部を揃える必要はなく、まずは一つ導入して「便利だな」と実感してから少しずつ増やすと無理なく進められます。

スマートホームアプリ・音声アシスタントアプリ

ほとんどの製品には専用アプリが用意されており、初期設定から操作までスマホで完結します。また、固有のアプリがなくても、音声アシスタントアプリだけで管理できるデバイスもあります。

スマートスピーカー(音声アシスタント)

音声アシスタントを有効活用するために、あるといいものがスマートスピーカーです。多くの製品はマイクもついていて、音声アシスタントとの会話ができるようになっています。

Amazon EchoやGoogle Nestシリーズが有名で、これを導入すれば「声で操作する」体験が加わり、スマートホームの魅力が一気に広がります。

スマートホームハブ

スマートホームハブがあれば本格的に家全体をまとめたい場合に役立ちます。異なるメーカーのデバイスも一括管理でき、「照明+エアコン+カーテンをまとめて操作」といった高度な自動化が可能になります。

スマートホームスピーカーが、スマートホームハブの機能を持つことも多いです。

スマートホーム導入に必要なのは「Wi-Fi」「デバイス」「アプリ」、そして発展的に「スマートスピーカーやハブ」。これらを用意すれば、誰でも気軽にスマートホームを始められます。詳しくは以下の記事にもまとめています

設置・設定の流れ

設置から操作までの流れはシンプルで「電源を入れてWi-Fiにつなぐ」ことが基本。特別な工事は不要で、初心者でも簡単に始められます。

- Wi-Fi環境の確認

まず自宅に安定したWi-Fiがあるかをチェックします。多くのデバイスは2.4GHz帯に対応しているため、ルーターの設定を確認しておくと安心です。 - アプリのダウンロード

購入したデバイスごとに専用アプリが用意されています。スマホにダウンロードし、アカウントを作成しておきましょう。 - デバイスの電源を入れる

スマートライトなら照明器具に取り付け、スマートプラグならコンセントに差し込むなど、物理的に設置します。 - アプリでデバイスを追加

アプリを開き「デバイス追加」を選び、指示に従ってWi-Fi接続や認識を行います。多くは数分で完了する簡単な手順です。 - 動作確認

オンオフや調光ができるか試してみましょう。問題なく操作できれば設定完了です。 - 音声アシスタントやハブと連携

アプリでの操作に慣れてきたら、Amazon AlexaやGoogle アシスタントと接続すれば「声で操作」が可能になります。さらにスマートホームハブを導入すれば複数のデバイスをまとめて管理できます。

導入時の注意点とよくある失敗

スマートホームは便利ですが、導入時には注意すべきポイントがあります。よくある失敗例を知っておくとスムーズに活用できます。

- Wi-Fi環境が不安定

電波が弱いと接続が切れたり動作が遅くなる原因になります。ルーターの位置を工夫したり、中継機を導入することで安定化を図りましょう。 - 対応規格の確認不足

デバイスによってはMatterやZigbeeなど規格が異なる場合があります。購入前に「自分のスマートスピーカーやハブと連携できるか」を確認するのが大切です。 - アプリが複雑になる

メーカーごとにアプリが分かれると操作が煩雑になりがちです。なるべく同一シリーズで揃えるか、ハブを活用して一元管理するのがおすすめです。 - 消費電力やWi-Fi負荷を軽視

デバイスを増やしすぎるとWi-Fiルーターに負荷がかかることがあります。家庭用ルーターの接続可能台数も事前に確認しておきましょう。 - 「とりあえず全部導入」の失敗

一気に複数のデバイスを導入すると、設定に時間がかかって挫折する人も。まずはスマートリモコンやスマートライトなど一つから始めるのが成功のコツです。 - セキュリティ対策が不十分に

スマートホームはネットにつながる以上、不正アクセスのリスクもゼロではありません。初期パスワードを変更し、アプリやルーターのアップデートを欠かさないことが大切です。

まとめ

スマートホームは「ちょっと便利になる家電」ではなく、暮らしそのものを変える仕組みです。

照明やエアコンを遠隔操作できるだけでなく、掃除や洗濯を自動化したり、音声でテレビや音楽を操作したり、防犯や見守りに役立てたりと、その活用シーンは多岐にわたります。

また、スマートホームは単に便利なだけでなく「安心」「省エネ」「健康」という側面でも大きなメリットがあります。鍵の閉め忘れを防いだり、外出先から子どもの帰宅を確認したり、室内環境を最適化して睡眠の質を改善したりと、日常の不安や不便を解消してくれる存在です。

導入時はWi-Fi環境や対応規格を確認するなど注意も必要ですが、それさえ押さえておけば特別な工事や専門知識は不要です。誰でも気軽に始められるのが、スマートホームの大きな魅力といえるでしょう。

スマートホームを生活に取り入れていく上でおすすめなのは「まず一つのデバイスから始める」ことです。

スマートリモコンやスマートライトのように低コストで導入できるアイテムを試すことで、スマートホームの魅力を体感しやすくなります。「便利だな」と感じたら、少しずつデバイスを増やして自分に合ったシステムを構築するのが成功のコツです。

これからスマートホームを検討している方は、ぜひ「自分の暮らしで何を改善したいか」を考えて、まずは一つ取り入れてみてください