うめ

うめ「最近よく耳にするスマートホームって便利そうだけど、仕組みがよくわからない…」

「ハブが必要って聞いたけど、結局何のためにあるの?」

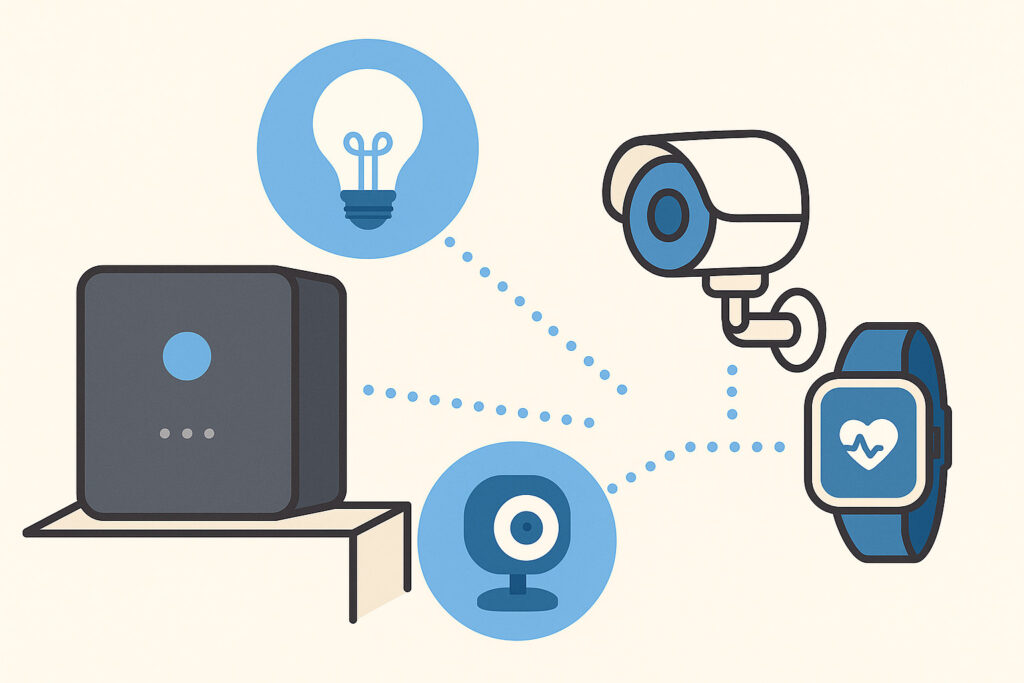

こんな疑問を持つ人は少なくありません。実際、スマートホームは魅力的な仕組みですが、その中枢を担う「スマートホームハブ(hub)」が何かわからないという方も多いです。

結論から言えば、スマートホームハブは家中のスマートデバイスをまとめて制御する“司令塔”です。照明、エアコン、鍵、カメラ、センサーなど、メーカーや規格の違うデバイスを一括で管理する役割を持っています。

この記事では、スマートホームハブの役割や仕組み、メリットと注意点、さらにはおすすめのモデルまで徹底解説します。

スマートホームそのものは理解できていて、おすすめのモデルだけ知りたいという方はこちらのリンクからご覧ください。

スマートホームハブ(hub)とは

スマートホームとは

スマートホームハブの前に、その上位概念であるスマートホームそのものから知りましょう。

スマートホームとは「家の中にある家電や設備をインターネットや無線通信でつなぎ、スマホアプリや音声アシスタント、センサーの働きによって自動制御する仕組み」のこと

たとえば、こんな使い方ができます。

- 朝7時にカーテンが自動で開き、照明が点灯し、コーヒーメーカーが起動

- 玄関のドアを解錠すると同時に、廊下のライトが点き、エアコンが稼働

- 外出中にスマホからエアコンやロボット掃除機を操作

- 防犯カメラが人を検知すると通知が届き、同時に屋外ライトが作動

このように、生活を便利・快適・安全にする自動化の仕組みがスマートホームです。

そして、その中核である「ハブ」があることで、複雑なデバイス同士のやりとりをスムーズにし、ユーザーは直感的に操作できるようになります。

スマートホームハブとその役割とは

スマートホームハブは、家中のデバイスをつなぐ「翻訳者」であり「司令塔」

メーカーや通信規格の異なるデバイス同士はそのままでは連携できません。それらの複数のデバイスをまとめて一つでコントロールするのがスマートホームハブです。

そこでハブが間に入り、異なる規格を理解して共通の言葉に変換し、様々なスマートデバイスを1つのアプリや音声コマンドで操作可能にしてくれます。

また、ハブにはスマートスピーカーとして音声アシスタント機能を備えたものも多くあり、デバイスの音声操作の実行役としての役割を担うこともあります。

さらに重要なのは、ローカルでの制御です。インターネットが一時的に不安定でも、ハブがあれば家庭内のネットワークで処理できます。

スマートホームハブとスマートハブの違い

よく混同されがちなのが「スマートホームハブ」と「スマートハブ」という言葉です。

- スマートホームハブ:

家全体の自動化・制御・音声連携を担う中枢機器。例:Amazon Echo、Google Nest Hub、Aqara Hubなど。 - スマートハブ:

特定のブランド製品をまとめるためのブリッジ機器。例:Philips Hueブリッジ(照明専用)、SwitchBotハブ(赤外線家電用)など。

つまり、「スマートホームハブ」は包括的な司令塔であり、「スマートハブ」は個別領域の取りまとめ役という違いがあります。

しかし実際には両方を兼ねる製品も多く、この二つの言葉は混同されており、区別して使われることはほとんどありません。

スマートホームハブとスマートリモコンの違い

スマートホームハブとスマートリモコンは、どちらも家電を便利に操作するための機器ですが、役割と仕組みが大きく異なります

スマートホームハブは、スマートホームにどのようなデバイスが接続されているか、どのような規格で操作が必要なのかを把握し、その状態を管理しています。

一方のスマートリモコンは、デバイスの管理の役割を担っていません。アプリや音声で家電操作の指示が出された際に、実際に家電に対してその動作を支持する信号を出すのが主な役割です。

つまり、スマートホームにおいて、「ハブは管理役、リモコンは指示役、家電は実行役」のようなイメージです。

スマートホームハブの機能

スマートホームハブの主な機能

- デバイスの一元管理:複数アプリを行き来せず、1つのアプリや音声で操作可能。

- オートメーションの実行:条件に応じて家電を自動で制御(例:帰宅時にライトON)。

- 音声アシスタント連携:Alexa/Googleアシスタント/Siri対応。

- ローカル制御:クラウドに頼らず、家庭内で直接処理。

- 赤外線リモコン学習:既存のテレビやエアコンをスマート化。

- ユーザー権限管理:家族ごとに操作範囲を制御。

これらの機能によって、ユーザーは多くのデバイスをまとめてスマートホームを構築できます。

スマートホームハブの主な通信規格

- Wi-Fi:カメラなど大容量通信が必要な機器に使用。

- Bluetooth Low Energy(BLE):低消費電力で近距離通信。センサーやタグ向き。

- Zigbee:メッシュ型で到達性が高く、照明やセンサーに広く普及。

- Thread:次世代のIPベース規格。Matter対応で他社製品とも連携しやすい。

- 赤外線(IR):従来の家電をスマート化する手段。

デバイスによって対応する規格は異なりますが、ハブは複数の通信規格を理解し、橋渡しをします。ZigbeeやThreadは特に聞きなじみのない言葉かもしれませんが、マニアックな用語のため覚える必要はありません。

近年、一般的にも注目されるのがMatterです。これは業界横断の共通規格で、メーカーの違いを超えてデバイスが連携できる仕組みです。ハブはMatterコントローラーとしても動作し、家中のデバイスを統合して管理できます。

スマートホームハブの種類

スマートホームハブと一口に言っても、いくつかのタイプに分かれます。どのタイプを選ぶかによって、使い勝手や導入のしやすさが変わります。ここではそれぞれの特徴やメリット・デメリットをご紹介します。

大きく分けると、スピーカー型/ディスプレイ型/専用ハブ型の3種類です。具体的におすすめできる製品は記事の後半でご紹介します

スマートスピーカー内蔵型

音声アシスタント(Alexa、Googleアシスタント、Siriなど)を搭載したスピーカーで、同時にスマートホームハブとして機能するモデルが増えている

このタイプの魅力は、設置の簡単さと手軽さです。コンセントに差してWi-Fiに接続するだけで使い始められ、追加機器なしで家電の音声操作やシーン設定が可能になります。

一方で、画面がないためデバイスの状態を目で確認したい場合にはやや不便です。また、複数のセンサーやカメラを連携させる高度な自動化を組みたい人には物足りなさを感じるかもしれません。

とはいえ、導入コストも低めで、音声操作中心の生活を望む人には最適な選択肢です。

スマートディスプレイ内蔵型

スピーカーに加えて画面が付属しているモデル。Amazon Echo ShowやGoogle Nest Hubが代表例で、音声操作はもちろん、タッチ操作や視覚的な情報確認が可能

このタイプの強みは直感的でわかりやすい操作性です。

特に防犯カメラやインターホンと連携すれば、訪問者の映像をリアルタイムで確認できるため安心感も高まります。

また、家族で共有するデバイスとしても便利です。子どもや高齢者でもタップ操作で扱いやすく、ビデオ通話やフォトフレーム機能としても活躍します。

デメリットは、スピーカー型よりも本体価格が高い点、設置にスペースを取る点です。

また、常に画面が点灯しているため、寝室など暗い場所には不向きな場合もあります。ナイトモードで明るさを調整できるモデルもありますが、設定に手間取る方もいるでしょう。

それでも「見てわかる安心感」「家族全員で使える使いやすさ」を求める人にはおすすめのタイプです。

専用ハブ型

専用ハブ型は、音声アシスタントやディスプレイ機能を持たず、スマートホームの制御だけに特化した機器

このタイプの最大の強みは、安定性と拡張性です。

多くの場合、Wi-Fiに加えてZigbeeやThreadといった複数の無線規格に対応しています。メーカーや規格が異なるデバイスをまとめて管理でき、クラウドに依存せずローカルでの自動化が可能なモデルもあります。

結果として、動作がスムーズで遅延が少なく、センサーを駆使した複雑なシーン設定をできるのが魅力です。

ただし、導入のハードルはやや高めです。音声操作やビジュアル確認をしたい場合は、別途スマートスピーカーやディスプレイを組み合わせる必要があります。また、価格帯も高めで、設定にも多少の知識が求められます。

初心者向けではなく、スマートホームを本格的に作り込みたい上級者向けの選択肢です

スマートホームハブのメリット

複数メーカーのデバイス連携

スマートホームハブで規格やメーカーの枠を超えてスマートデバイス・家電を操作できるのは大きなメリットです。これまでご紹介した通り、この点がスマートホームハブの最大の役割とも言えます。

さらに、業界横断の規格「Matter」が普及し始めたことで、将来的にはよりシームレスな連携が期待されています。ユーザーはメーカーを気にすることなく、自分の生活動線に合わせて自由にシナリオを組めます。

家電の一括管理

従来の生活では、テレビ・エアコン・照明など、それぞれリモコンやスイッチは分かれ操作方法がバラバラでした。さらに最近では、各メーカーごとに専用アプリを用意しているため、スマホの画面がリモコンアプリで埋まってしまうこともあります。

スマートホームハブがあればそんなストレスから解放されます。これまで複数の操作が必要だったものが「ワンタップ」「ひと声」で済むようになるのは、大きな時短効果を生みます。

外出先から操作できる点も利便性の一つです。仕事が終わる少し前にスマホからエアコンをオンにしておけば、帰宅時には快適な温度の部屋が待っています。

私も外出先からのエアコンのONはよく使う機能です。帰宅途中でONにしておくと、家に帰った瞬間から快適な空間で過ごすことができます

音声操作による快適性向上

たとえば、料理で手がふさがっているときでも「アレクサ、キッチンのライトをつけて」と声をかけるだけで照明が点灯します。夜寝る前に布団に入ってから「全部のライトを消して」と言えば、立ち上がる必要もありません。

ハンズフリーでの利用が可能なため、リモコンやスイッチをいちいち手に取る必要がなくなります。

さらに最近は、音声操作をトリガーにした「シーン設定」も一般的です。「映画モード」と言えば照明が暗くなり、カーテンが閉まり、テレビが起動するなど、複数の動作を一度に呼び出せます。

おしゃれな生活や空間の演出

スマートホームハブは「便利」や「効率化」だけでなく、生活をおしゃれに演出する力も持っています。

たとえば、リビングの照明をシーンに合わせて色温度や明るさを自動で調整すれば、まるでカフェのような雰囲気を自宅で楽しめます。スマートスピーカーやディスプレイ型ハブは、時計やフォトフレームとしての役割も果たし、部屋に自然に溶け込みます。

「おしゃれさ」という観点では、間接照明やスマートカーテンとの組み合わせも効果的です。例えば「夜10時になったら照明を暖色にしてカーテンを閉める」といったルールを作れば、毎晩自動的に落ち着いた空間が演出されます。

こうした細やかな演出は、スマートホームハブならではの楽しみ方です。

スマートホームハブの注意点

便利で魅力的なスマートホームハブですが、導入前に知っておくべき注意点もあります。

初期費用とランニングコスト

スマートホームハブを導入する際にまず直面するのがコストの問題

ハブ本体の価格は1万円前後の入門モデルから、5万円を超えるハイエンドモデルまで幅広く存在します。ここに加えて、照明、センサー、カメラ、スマートロックなどのデバイスを揃えていくと、想像以上の金額になることがあります。

さらに、一部のサービスやクラウド録画機能、防犯カメラのストレージなどには月額課金が必要です。例えば「録画映像を30日保存する」「外出先からクラウド経由でアクセスする」などの便利機能は、サブスクリプション形式で提供される場合が多いのです。

そのため、導入時は「最低限必要な機器だけでスタートし、徐々に拡張する」方が失敗しにくいです。

規格や対応機器の違い

スマートホームの世界はまだ発展途上で、メーカーごとに異なる規格を採用しているケースも

Wi-Fi対応製品はそのまま使えますが、ZigbeeやThread対応機器はハブが対応していなければ接続できません。また、「Matter対応」と書かれていても、すべての機能が完全に互換するわけではなく、製品カテゴリーによっては制限がある場合もあります。

この「規格の壁」は、特に初心者がつまずきやすいポイントです。照明は対応していたけど、カーテンは非対応だった…というケースも珍しくありません。

購入前には必ず「自分が選んだハブがどの規格に対応しているか」を確認しましょう。また、すでに手元にある家電を活かしたいなら、赤外線リモコンとハブの組み合わせが便利です。

セキュリティリスクとプライバシー

スマートホームは便利な一方で、セキュリティとプライバシーのリスクがつきまとう

インターネットにつながる以上、不正アクセスや情報漏洩の可能性はゼロではありません。

特にカメラやスマートロックのように生活の安全に直結するデバイスは、セキュリティが甘いと深刻な被害につながる恐れがあります。

最低限実施すべき対策は以下の通りです。

- 初期パスワードを必ず変更する

- ハブやルーターに二段階認証を設定する

- ファームウェアを定期的に更新し、脆弱性を放置しない

- IoT機器用のWi-FiとPC/スマホ用のWi-Fiを分ける

スマートホームとして致命的なリスクがあるわけではありませんが、ネットワークを利用する以上、最低限のセキュリティの考慮は必要です

スマートホームハブ活用に必要なもの

スマートホームハブを導入するだけでは、すぐに便利な生活が始まるわけではありません。実際に快適に運用するためには、ハードウェア・ネットワーク・アプリ環境といったいくつかの条件を整える必要があります。

インターネット回線とWi-Fi環境

多くのデバイスはWi-Fiに接続して動作するため、通信が不安定だと「反応が遅い」「時々つながらない」といった不満につながります。特にカメラや映像ストリーミングを伴う機器はデータ量が多く、回線の速度や安定性が重要です。

おすすめは、IPv6対応の光回線など、帯域に余裕のある通信環境を選ぶこと。

Wi-Fiも、2.4GHzと5GHzのデュアルバンド対応ルーターを用意し、家の間取りに応じてメッシュWi-Fiを導入すれば、どの部屋でも快適に利用できます。

さらに、ルーター設定でIoT専用のネットワークを分けると、セキュリティ面でも安心です。ただ、上級者向けの構築になってくるため、通常はそこまで意識する必要はありません。

対応スマート家電・センサー類

導入時は「生活の中で使用頻度が高いもの」から始めるのがおすすめです。

例えば、照明やエアコン、テレビといった主要家電は効果を実感しやすい代表格です。人感センサーや温湿度センサーを組み合わせ、赤外線リモコンで操作すれば、自動化の幅が一気に広がります。

「人が部屋に入ったら照明オン」「室温が28度を超えたらエアコン起動」など、毎日の動作が自然に最適化されます。さらに、カーテンやスマートロック、玄関センサーなどを追加すれば、防犯性や生活の快適さも向上します。

スマートフォンや専用アプリ

アプリを使えば「家の外からでも家電を操作」「センサー通知を受け取る」「自動化ルールを編集」といった操作が可能になります。

また、スマホの位置情報を活用すれば「家に近づいたら照明オン」「外出したらエアコンオフ」といった機能も使えます。

さらに、ウィジェットやショートカットを活用するとワンタップでシーンを起動でき、日常に馴染みやすくなります。

なお、音声アシスタント・AIアシスタントアプリが、スマートホームアプリの機能を兼ねる場合もあります。

スマートホームハブ以外も含む、スマートホーム化に必要なものの一覧はこちらの記事でも詳しく解説しています

スマートホームハブの選び方

数多くのスマートホームハブが販売されている中で「どれを選べばいいのか分からない」という声はとても多いです。価格帯やデザインだけでなく、対応する規格や操作方法など、チェックすべきポイントは意外と多くあります。

連携できるデバイスや互換性の確認

ハブを選ぶうえで最も大切なのは、連携できるデバイスの範囲

せっかく導入しても、自分が使いたい家電やセンサーに対応していなければ意味がありません。特に注意すべきは通信規格の違いです。

特に、多くのデバイスと接続できる、以下に対応しているかは事前に確認しましょう。

- Wi-Fi接続:シンプルだが、接続数が増えるとルーターに負荷がかかりやすい。

- 赤外線(IR)学習:古いテレビやエアコンもスマート化できる。

さらに、近年はMatter対応が大きなキーワードです。

Matterコントローラーとして機能するハブなら、異なるメーカー間でも連携しやすく、長期的に使い続けやすい環境を整えられます。購入前に「将来導入したいデバイスが動くか」まで視野に入れて選びましょう。

マイク精度やスピーカー性能

音声操作をメインに考えている場合は、マイクとスピーカーの性能が快適さを左右する

特にリビングやキッチンなど、生活音が大きい場所に設置するなら「遠距離集音」「ノイズキャンセリング」機能の有無が重要です。これがあると、料理中の換気扇音やテレビ音の中でも声をしっかり拾ってくれます。

スピーカー性能も侮れません。音楽再生を楽しむなら、低音の厚みやステレオ対応、マルチルーム再生などの機能をチェックしましょう。

逆に「音声コントロール専用」と割り切るなら、小型で安価なモデルでも十分です。

音声認識精度は日常の使い勝手に直結するため、レビューや体験動画を確認してから選ぶと安心です。

デザインや設置場所との相性

意外と見落とされがちなのが、デザインと設置性

スマートホームハブはリビングや玄関など目につく場所に置くことが多いため、インテリアに合わないと違和感が出てしまいます。

シンプルでスタイリッシュなモデルなら部屋に溶け込みやすく、ディスプレイ型はフォトフレームや時計として活用できるため「見せるインテリア」として機能します。

設置方法もチェックポイントです。卓上型は置くだけで使える反面、電源ケーブルの取り回しに注意が必要です。壁掛け対応モデルなら場所を取らず、情報パネルとして活用できます。

おすすめのスマートホームハブ

スマートホームハブを選ぶ際には、予算や目的、操作のスタイルに応じた「タイプ別の選び方」が重要です。ここでは、エントリーからハイエンドまで代表的なカテゴリごとにおすすめモデルを紹介します。

コストパフォーマンス重視のエントリーモデル

初めてスマートホームに挑戦する人には、SwitchBot Hubが人気

SwitchBot Hub 2

スマートホームをこれから始めたい人に最適なエントリーモデルです。

赤外線リモコンの学習機能を備えているため、古いエアコンやテレビなどもスマート化できるのが魅力。さらに温湿度センサーと照度センサーを内蔵しているので、「部屋が28℃を超えたら自動でエアコンをON」といった自動化が簡単に組めます。

Matter対応ブリッジとして動作するため、Apple HomeやGoogle Home、Alexaとも連携がスムーズです。

デザインもシンプルで、デスクや棚の上に置いても違和感がありません。

「まずはエアコンや照明をスマート化してみたい」「予算を抑えて生活を便利にしたい」という人におすすめです。

SwitchBot Hub 3

最大接続台数や動作検知を備えた上位モデルです。

Hub 2と同じくMatterブリッジ対応ですが、対応できるデバイス数が最大30台に拡張。新たに動作検知センサーを搭載しており、モーションに応じて家電を制御できるようになりました。

また、赤外線リモコン機能も強化され、到達距離も約30mに。Bluetoothによる遠距離操作にも対応し、利便性が格段にアップしています。

さらに本体には2.4インチのカラー画面と回転ダイヤル、物理ボタンが備わっており、スマホアプリなしでも直感的に操作可能。

AIを活用した「スマートスケジュール」機能も追加され、家の状況に合わせたきめ細やかな自動化ができます。

「より多くのデバイスをまとめたい」「センサーを活用して本格的な自動化を組みたい」「直感的に操作できる端末がほしい」という方におすすめのモデルです。

SwithBotのハブがあれば、アプリによる家電操作や、スケジュールでの自動操作などを実現できます。一方で、音声操作のメリットを最大限に生かすには、以下で紹介するスピーカー・ディスプレイ型のハブが必要です

音声操作に優れたモデル

音声操作を中心にスマートホームを楽しみたい人には、Amazon EchoやApple HomePod miniがおすすめ

Amazon Echoはスピーカー搭載で、サイズや音質など、様々な価格帯のモデルを展開

音声操作と基本的な自動化を低コストで導入でき、シンプルながら拡張性も高いモデルです。

AmazonのアシスタントAIであるAlexaと気軽に連携できる点が最大の強みです。

2025年10月1日、新たにEcho Dot Max、Echo Studioが発表されました

| モデル | 主要特徴・差別化ポイント | 発売年 | ディスプレイ | おすすめの人 |

|---|---|---|---|---|

| Amazon Echo | Zigbeeハブ内蔵で高音質。スマートホームの中心に最適。 | 2020年以降 | 無し | 音質重視/スマートホームを本格構築したい人 |

| Echo Pop | 小型・廉価・カラー豊富 | 2023年 | 無し | 安価にスマートホーム導入/コンパクト設置したい人 |

| Echo Dot (5th Gen) | 球体型デザイン、温度・モーションセンサー搭載。Bluetooth接続対応。音質◎。 | 2022年以降 | 無し | コンパクトかつ高機能がほしい人/一人暮らし向け |

| Echo Dot Max | Echo Dotを強化した新モデル。より大きなドライバーと改良された低音再生で音質アップ。センサー機能も搭載。 | 2025年 | 無し | Dotよりも音質にこだわりたい人/リビングや寝室で音楽を楽しみたい人 |

| Echo Studio | Amazon Echoシリーズ最上位。5つのスピーカーで3Dオーディオ対応、Dolby Atmos対応。部屋の音響特性を自動補正。 | 2025年 | 無し | 音楽鑑賞を本格的に楽しみたい人/高音質スピーカーを求める人 |

HomePod miniは、Apple Homeのホームハブとして動作

HomePod mini は、Appleが提供するスマートスピーカーで、コンパクトながら高音質とスマートホームハブの機能を兼ね備えています。

直径約9.8cmという手のひらサイズながら、360度に広がるサウンドを実現。音楽鑑賞はもちろん、ラジオやポッドキャスト、Apple Musicとの連携もスムーズです。

最大の魅力は、Appleのエコシステムとの統合性。Siriを使った音声操作で家電を動かしたり、カレンダーやリマインダーをチェックしたりと、iPhoneやiPad、Macと自然につながります。

「Apple製品をよく使っている」「Siriで家電を操作したい」「小さくても音質にこだわりたい」という人にぴったりのスマートスピーカーです。

ディスプレイ操作に優れたモデル

画面で操作や状況確認をしたい人には、Echo Show、Echo HubやGoogle Nest Hubが便利

Amazon Echo Showはスピーカーに加えてディスプレイが追加されたモデル

2025年10月1日、新たにEcho Show 8、Echo Show 11が発表されました

| モデル | 主要特徴・差別化ポイント | 発売年 | ディスプレイ | おすすめの人 |

|---|---|---|---|---|

| Echo Show 5 | 5.5インチのコンパクトディスプレイ。アラームや天気確認に便利、音楽も再生できる気軽さが魅力。 | 約2021年 | 有り | 寝室やオフィスのサイドに置きたい人/小さなディスプレイで十分な人 |

| Echo Show 8 (旧世代) | 8インチで動画視聴・ビデオ通話も快適。Matter対応でスマートホーム制御の中心にもなる万能型 | 約2021年 | 有り | 動画も見たいし自動化もしたい人/安価に8インチを使いたい人 |

| Echo Hub | 8インチタッチスクリーンにZigbee・Thread・Matterなど多プロトコル対応のハブを内蔵 | 約2024年 | 有り | 壁掛けや常設パネルで家中のデバイスをまとめたい人/シンプル制御が好きな人 |

| Echo Spot | 小型ディスプレイ付き。時計表示や簡易情報確認に便利(2024年復活モデル) | 2024年 | 有り | 寝室で時計+情報確認したい人/デザイン重視の人 |

| Echo Show 8 (2025年版) | 8インチ HD液晶、音質・視野角改善、改良スピーカー搭載。Matter・ハブ機能も強化。 | 2025年 | 有り | 従来型より高性能なスマートディスプレイを求める人 |

| Echo Show 11 | 10.95インチの大画面フルHD液晶。改良カメラ搭載、映像体験に最適。スリムデザインでリビング向け。 | 2025年 | 有り | 大画面で映像や情報を見たい人/リビングの中心端末にしたい人 |

Google Nest HubはGoogleサービスとの親和性が抜群

Google Nest Hub(第2世代)

7インチのコンパクトなタッチスクリーンを搭載したスマートディスプレイ。

デジタルフォトフレームにもなり、カレンダーや天気、リマインダーなどを「手を使わず」確認できるのが魅力です。音声アシスタントとしてGoogle アシスタントが組み込まれており、照明やエアコンなどのスマート家電も一括操作できます。

Matter対応により、今後のスマートホーム拡張にも安心して対応できる点が大きな強みです。

スマートデバイスとしてはGoogleよりもAmazonが一歩リードしている状況です。ただしGoogleもAIアシスタントGeminiに対応したモデルの準備を進めており、今後の動向から目が離せません

高機能なハイグレードモデル

本格的にスマートホームを構築したいなら、Aqara Hub M3やHomey Proのようなハイグレードモデルがおすすめです。

ただし、Amazon、Google、Switch Botなどが、操作性に優れながらも十分に高機能なスマートホームハブを出しているため、まずはそちらから検討することをおすすめします

Aqara Hub M3

Matterコントローラー/Threadボーダールーターとして機能しつつ、Zigbee 3.0や赤外線もサポート。PoE給電にも対応し、ローカル自動化に強い点が特徴です。センサーを多用した高度な自動化を組みたい人に向いています。

Homey Pro(2023)

Matter/Thread/Zigbee/Z-Wave/Bluetooth/IR/433MHzといった幅広いプロトコルを1台で扱える超多才なハブ。高度な条件分岐や詳細なシーン構築も可能で、まさにスマートホーム中枢として最強クラスの存在です。

価格は高めですが、機器をまとめて一元管理したい上級者には理想的な選択肢です。

スマートホームハブと連携できるデバイス・家電

スマートホームハブの魅力を最大限に引き出すのは、ハブとつながる多彩なデバイス群です。照明や家電だけでなく、防犯や健康管理まで幅広く対応可能です。ここでは代表的な3つのカテゴリに分けて紹介します。

スマート家電は種類が豊富なため、この記事では一部のみご紹介します。詳細が気になる方は以下の記事もお読みください

照明・家電類

スマート電球やシーリングライトをハブとつなげれば、スマホや音声で「明るさ」「色温度」「点灯・消灯」の調整が可能

スマートホームと聞いて最もイメージしやすいのが照明や家電の操作です。

寝室は暖色、リビングは昼白色など、シーンに合わせて自動的に変えることもできます。

エアコンやテレビなど従来の赤外線リモコン対応家電も、赤外線学習機能を備えたハブを使えばスマート化できます。これにより、「エアコンをつけたら自動でサーキュレーターを回す」「テレビを消したら照明を落とす」といった連携も実現します。

また、カーテンやブラインドといった窓周りの製品もスマート化可能です。朝の光で自然に目覚める、夜は自動で閉めて防犯性を高めるなど、ライフスタイルに合わせた演出ができます。

さらに、ロボット掃除機やスマート洗濯機といった自動化家電も、ハブを通じて連携すれば「外出時に自動で稼働」「帰宅直前に完了」といった使い方ができます。

こうした家電系の連携は「毎日の手間が減った」という実感を得やすく、初心者にも導入しやすい領域です。

セキュリティ機器

スマートロックを導入すれば、スマホや声でドアを施錠・解錠できるほか、オートロック機能で閉め忘れ防止も可能

ドアロックは防犯性向上に役立ち、人感センサーと組み合わせれば「不在時に人を検知したら警告アラームを鳴らす」といった仕組みも作れます。

さらに、防犯カメラやドアベルカメラと連携することで、外出先からでもリアルタイム映像を確認でき、通知を受け取ることができます。

夜間に人を検知したらライトを点ける、サイレンを鳴らすなど、複数機器を組み合わせた防犯シナリオが簡単に実現します。

これらの機器をハブ経由でまとめると「いつ」「どのような挙動があったか」を一元的に確認できるため、安心感が格段に高まります。

ヘルスケア・ライフスタイル機器

近年は、健康や生活の質を高めるためのデバイスもスマートホームの一部として連携可能

代表的なのは、スマート体重計や睡眠トラッカーです。測定したデータをアプリに自動で送信し、日々の健康管理に役立てられます。

また、スマート歯ブラシや浄水器、ペットフィーダーなども登場しており、暮らしに寄り添った機器が続々と増えています。

例えば、睡眠センサーと連携させて「起床を検知したらコーヒーメーカーをオンにする」といったシナリオを作れば、より快適な一日のスタートが可能です。

まとめ

スマートホームハブは、単なる便利ガジェットではなく、家全体の自動化を支える“司令塔”

照明やエアコンなどの家電、センサー、防犯カメラ、スマートロック、さらには健康管理機器まで、さまざまなデバイスを一元的にまとめて制御できるのが最大の魅力。

種類は大きく分けて「スピーカー型」「ディスプレイ型」「専用ハブ型」の3つ。それぞれに特徴があり、エントリー向けのシンプルなものから、ハイグレードな多機能モデルまで幅広く揃っています。

音声での快適な操作を重視するならスマートスピーカー型、家族全員で使いやすさを求めるならディスプレイ型、本格的に自動化を追求したいなら専用ハブ型がおすすめです。

導入の際は、初期費用や対応規格、セキュリティ面のリスクも理解しておくことが大切です。特にMatterやThreadといった最新規格への対応状況は、将来的な拡張性を左右します。

スマートホームは「一気に完璧を目指す」必要はありません。まずはリビングの照明やエアコンなど、日常でよく使う部分から始め、少しずつ拡張していくのがおすすめです。

皆さんも、スマートホームハブを導入して、毎日の生活をもっと便利に、もっと快適にしてみませんか?