- リモートワーク廃止の有名企業一覧

- なぜリモートワークが廃止されるのか

- リモートワークの廃止傾向と今後どうなるか

- リモートワークの廃止に備えて何をすべきか

うめ

うめフルリモートワーク(在宅勤務・テレワーク)を実践するうめです

リモートワーク(在宅勤務)は生産性向上とライフワークバランスを両立させる、有効な手段として注目されてきました。

感染症の流行(コロナ禍)をきっかけに急速に普及しましたが、その後、リモートワークを廃止する有名企業も増えています。

また、リモートワーク制度が話題となった国内の大手企業やGAFAを中心とした外資企業のリモートワーク廃止状況にご紹介します。

特にリモートワークが盛んなIT業界と、現場重視の製造業を中心にそれぞれ見ることで、社会全体の傾向を掴めます。

リモートワークを廃止する企業がある一方、人材確保のため推奨する企業も沢山あります

リモートワークのできる職種、求人は沢山あります。以下の記事で紹介していますので興味のある方はご覧ください。

ここからは、メリットが多いはずのリモートワークがなぜ廃止されるのか、廃止に伴う影響や対策は何かについて本記事で詳しく解説していきます。

会社リストだけを見たい方は『日本大企業のリモートワーク廃止状況一覧』からお読みください。

リモートワーク廃止の傾向

日本のリモートワーク廃止傾向

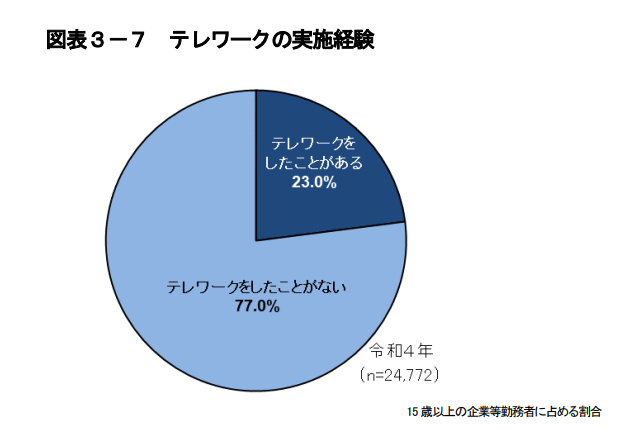

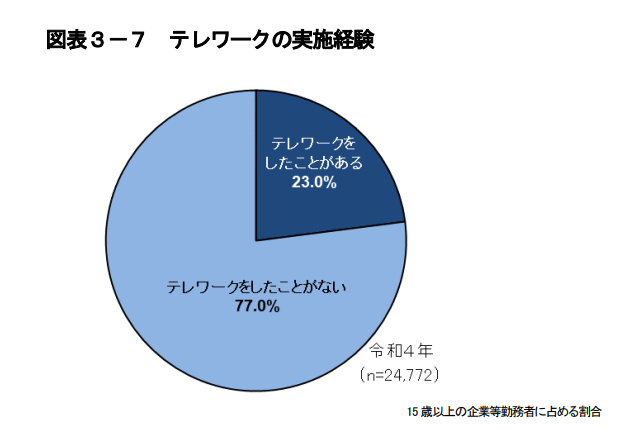

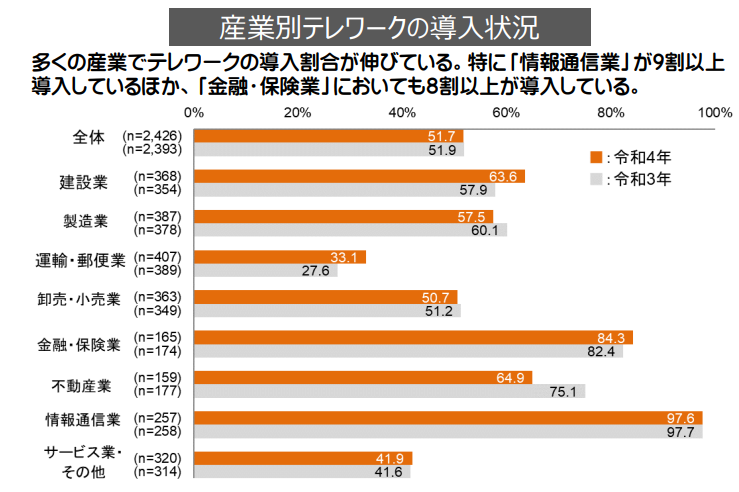

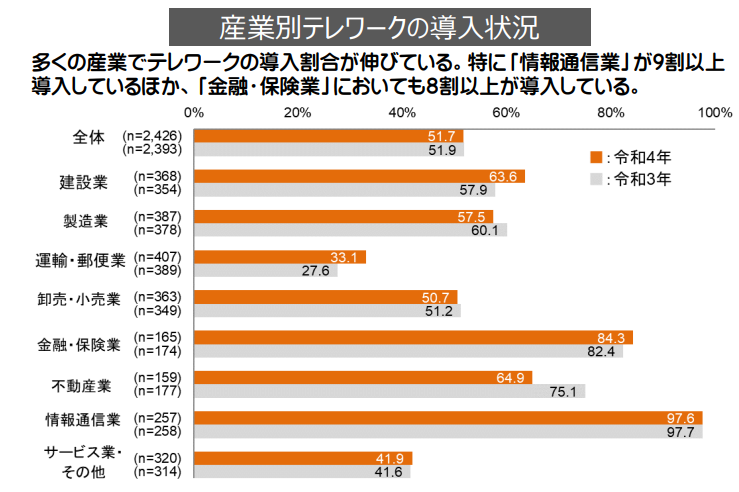

「従業員目線でのテレワーク(リモートワーク)の実施率のデータ」を見ると、いずれも23%程度であることがわかります。

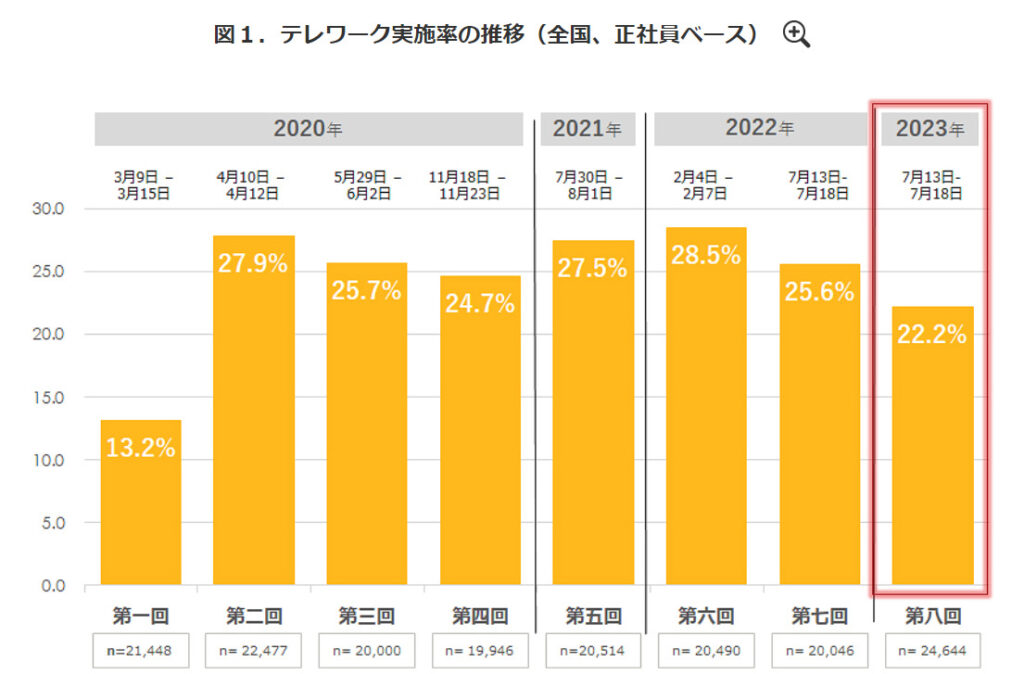

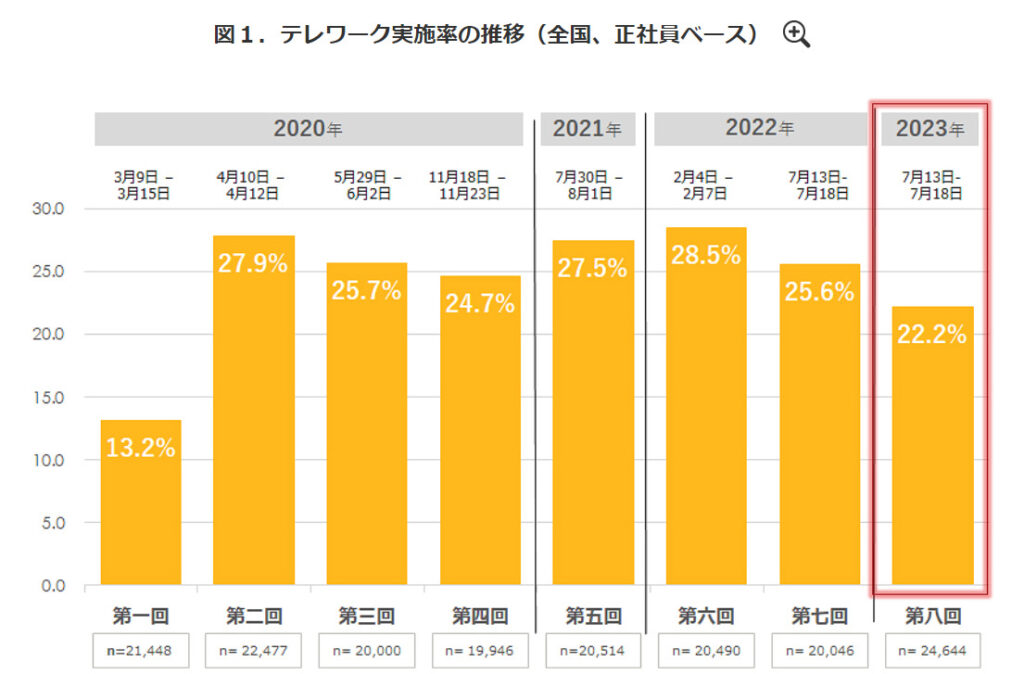

2022年から2023年にかけて、リモートワークの実施率が減少傾向にあります。

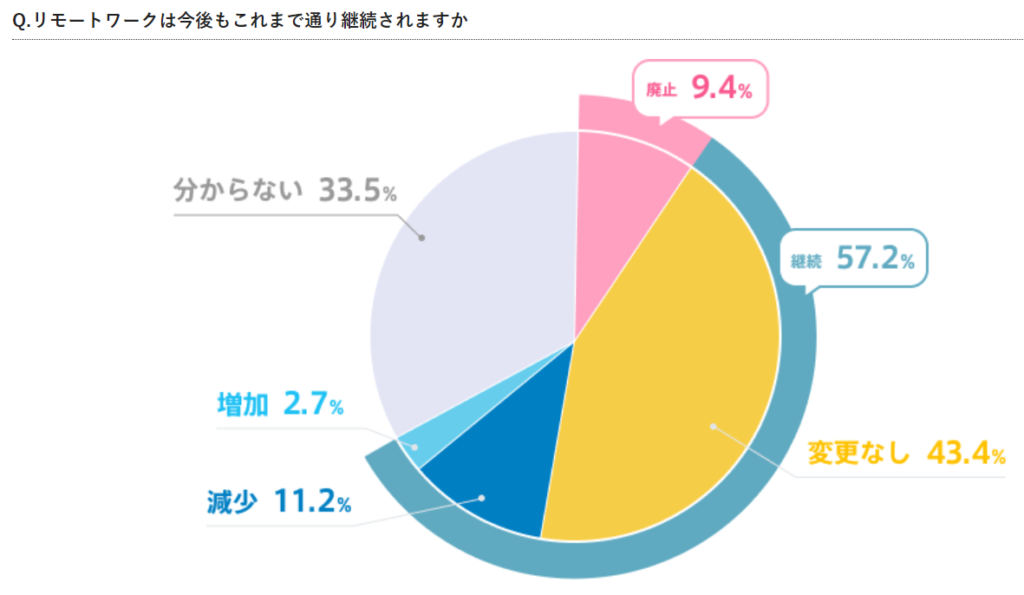

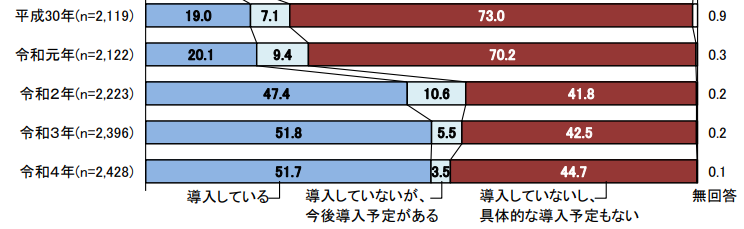

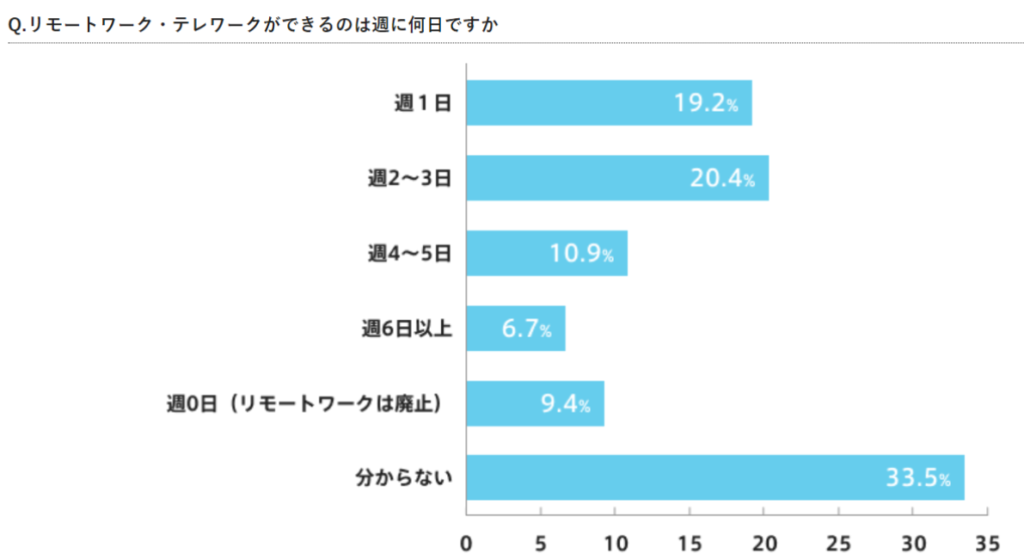

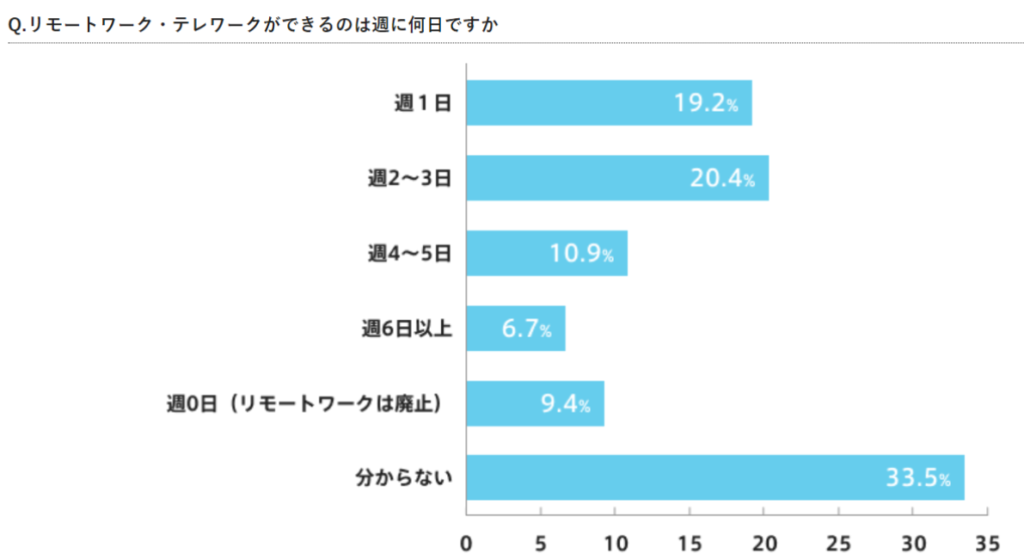

リモートワークが継続されるのは57.2%、廃止は9.4%となっています。

今後実施する企業もあるため、リモートワークの実施は横ばいから微減傾向であるといえます。

日本では、特に経済の中心地である東京を中心に、一部の大企業が次々とリモートワーク政策を見直し始めています。

世界のリモートワーク廃止傾向

国際的に見ても、AppleやGoogleなどのテクノロジー企業を含む多くの企業が、従業員にオフィス復帰を求めています。

これらの企業は、チームの結束力や創造性の向上を理由に、フルリモートワークではなく、少なくとも週に数日はオフィス出勤を求めるハイブリッドモデルを採用しています。

その理由としては、「完全在宅勤務の生産性」が「オフィス勤務の生産性」よりも低いことが様々な調査で明らかになったためです

マサチューセッツ工科大学(MIT)とカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究によると、無作為に完全在宅勤務を割り当てられた労働者の生産性は、オフィス勤務の労働者より18%低いことが明らかになった。

Bloomberg

日本の大企業以上に、海外企業や外資系の日本企業はデータを重視します。

日本企業よりも先にアメリカなどの海外企業からリモートワークの廃止が始まったのは必然ともいえます。

なお、日本におけるリモートワーク廃止の理由については記事の後半で解説します。

今後リモートワークはなくなるのか?

急激に増えることはないが、なくなることもない

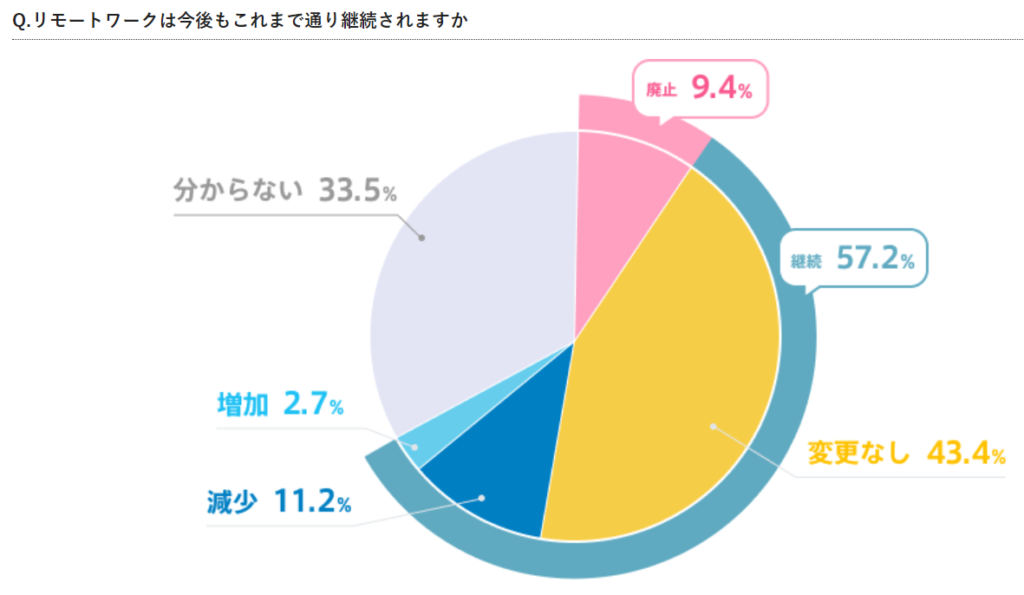

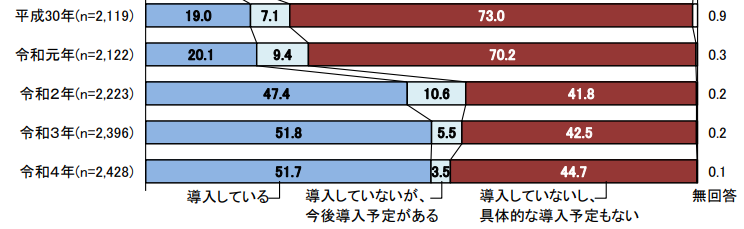

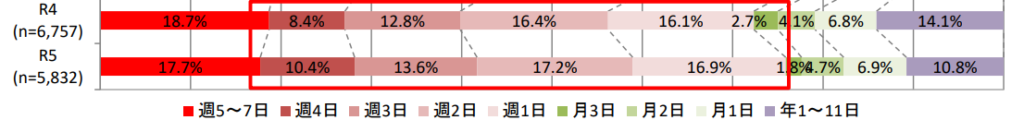

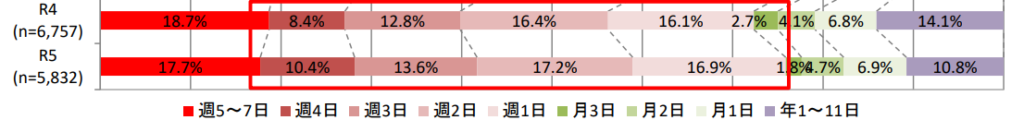

感染症の流行をきかっけに、2020年(令和2年)に急増し、その後横ばいから微減傾向で落ち着いています。

「リモートワークが可能な業態にはある程度普及し、今後は質の向上や企業内での利用率」が焦点となってくることが分かります。

情報通信業(IT)が97.7%と圧倒的に高く、次いで金融・保険業が82.4%となっています。

「形のないモノ」を商材として扱う産業でリモートワークが普及していることが分かります。

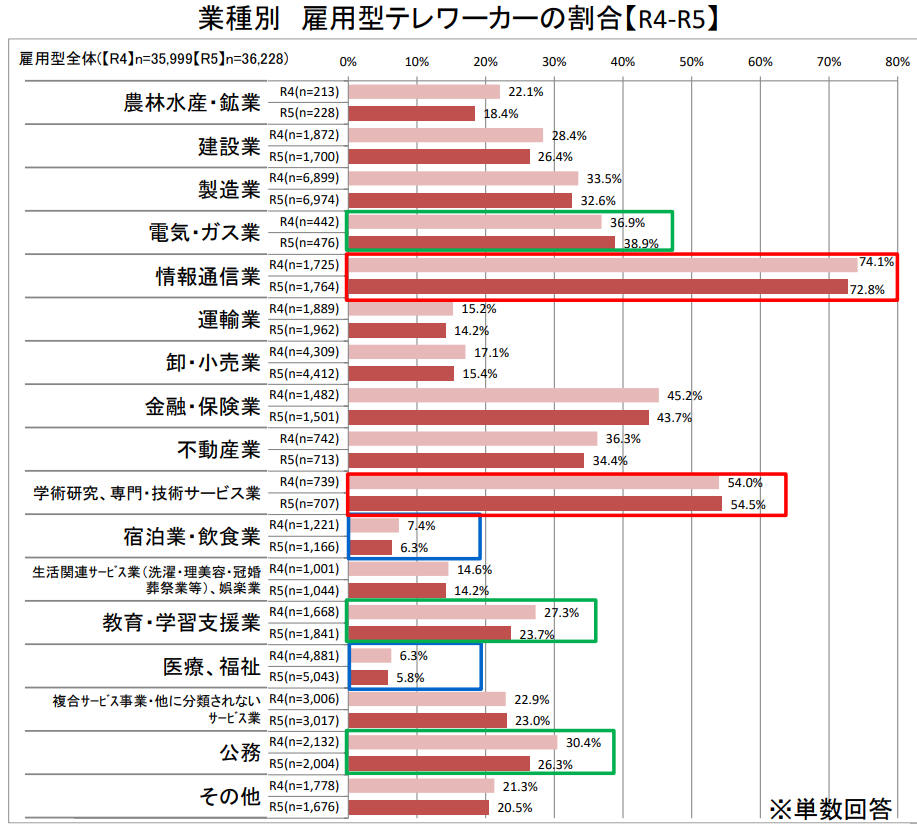

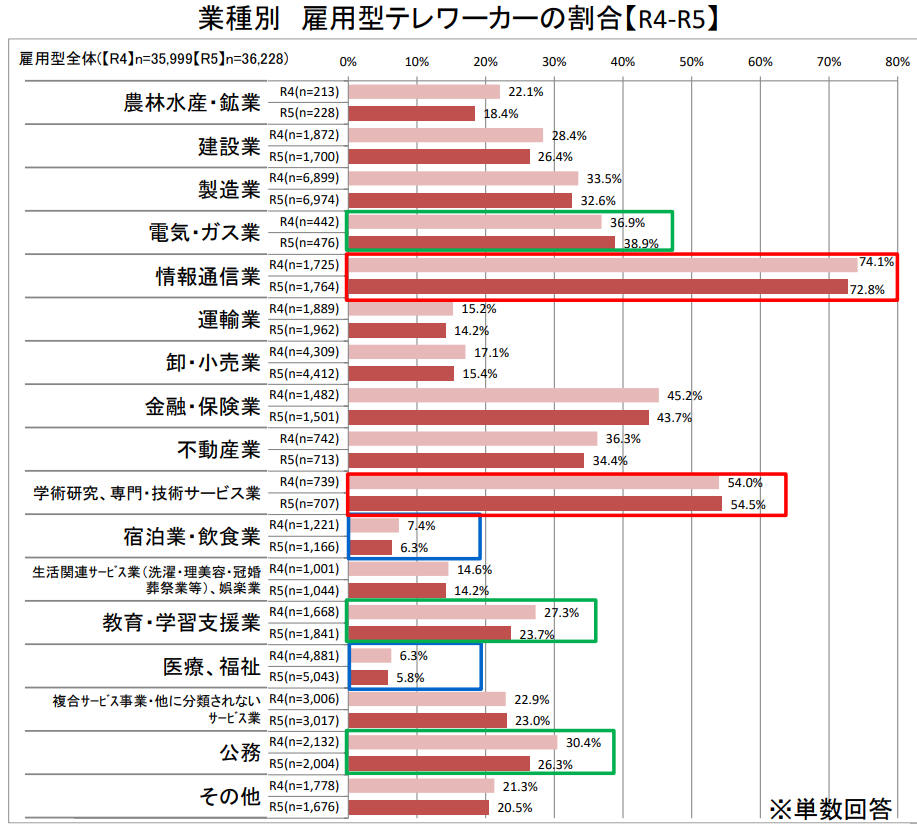

従業員目線でも、やはり情報通信業と金融・保険業はリモートワークの実施率が高いです。

このように、リモートワークがしやすい産業には偏りがあり、対面が適した産業は対面に戻り、リモートワーク可能な産業は継続することが考えられます。

リモートワーク(テレワーク)導入企業は79.8%がある程度以上の効果を感じています。

少なくともリモートワーク可能な仕事においては、プラスの影響があると言えます。

効果が感じられる以上、完全に廃止されることは考えづらい状況です。

全体の傾向として生産性が下がる可能性があったとしても、ワークライフバランス向上のためにリモートワークを希望する労働者もいます。

個々人で見ればむしろ生産性を上げられる人も多くいます。

今後はリモートワークを廃止する企業と人材確保のため推奨する企業とで二極化が進むことが予想されます。

リモートワークはハイブリッドが多数派に

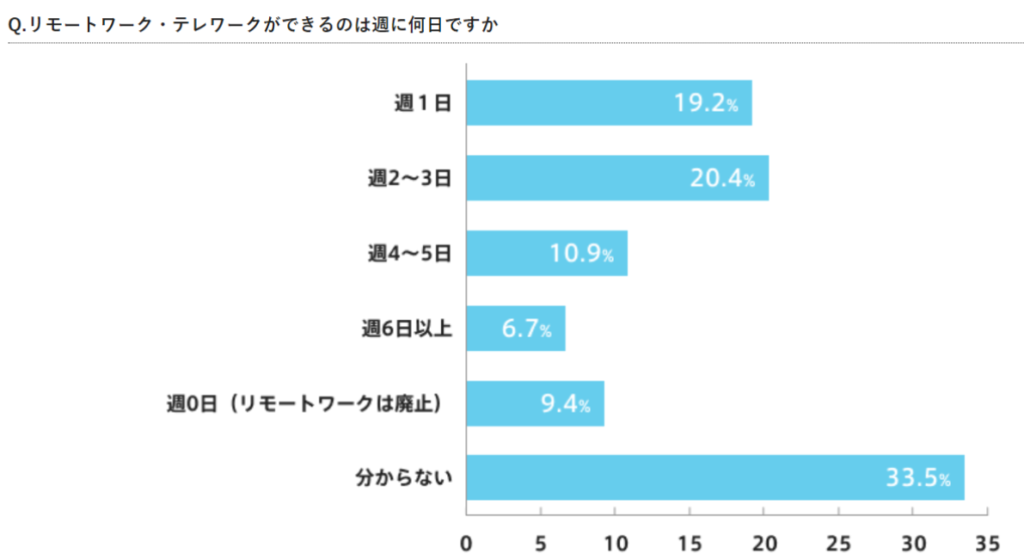

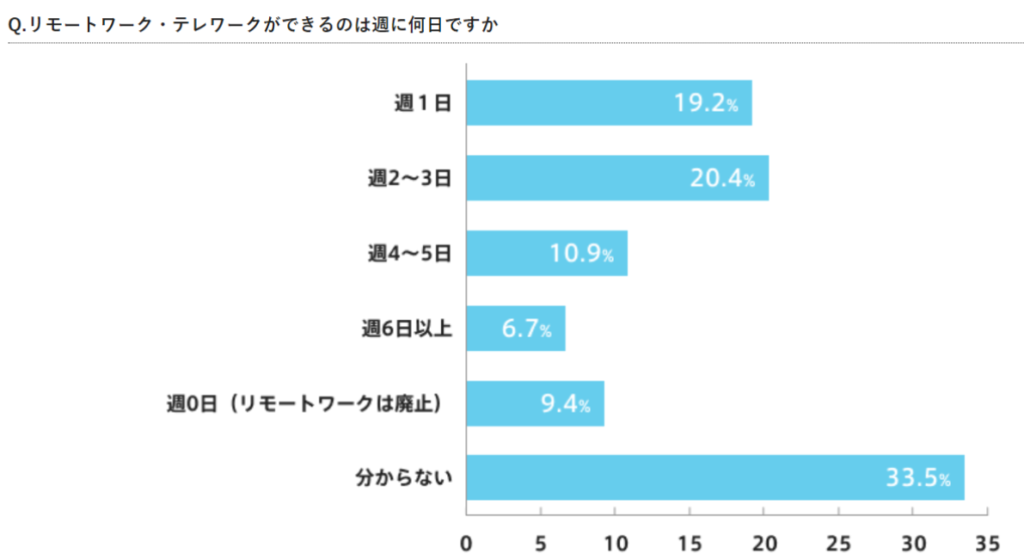

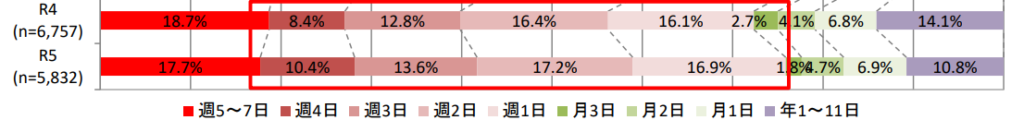

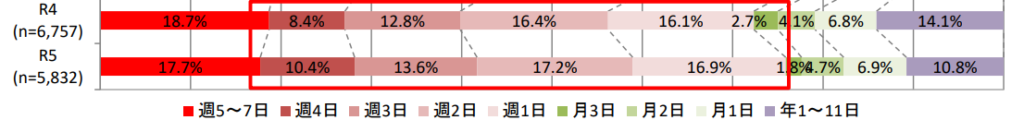

週4~5日以上リモートワーク(テレワーク)を行う方は17.6%います。

それ以外の方は82.4%となり、リモートワークと出社のハイブリッドが多数派です。

他の調査を見ても近い結果となっているため、実態に近い数値だと考えられます。

「リモートワークが廃止された」という噂を追ってみると、実際は「フルリモートワークを廃止し、出社とリモートのハイブリッド制にした」ということがほとんどです。

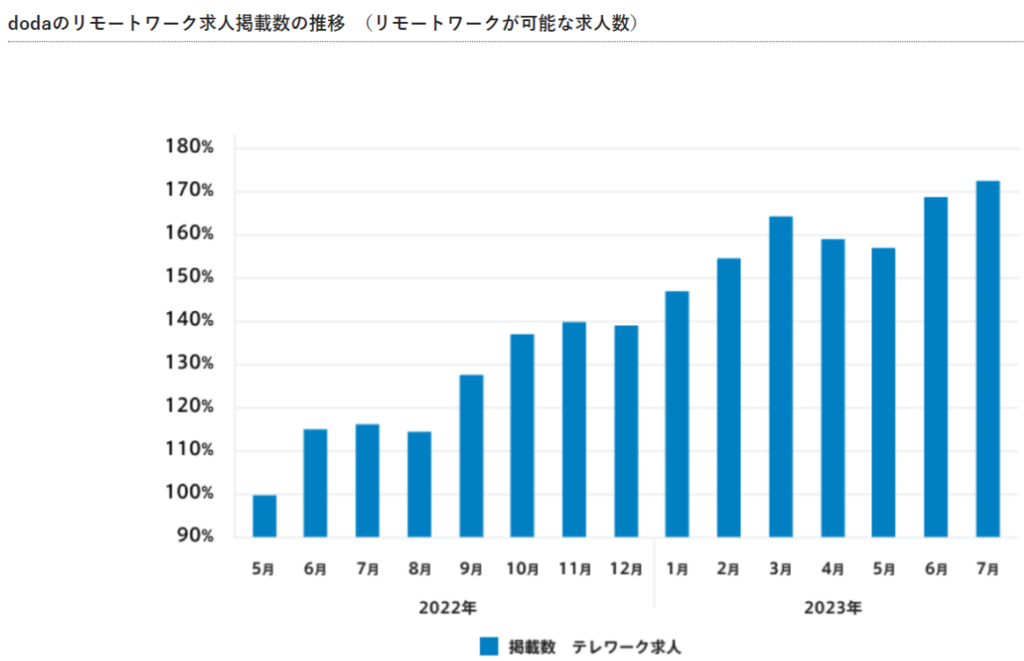

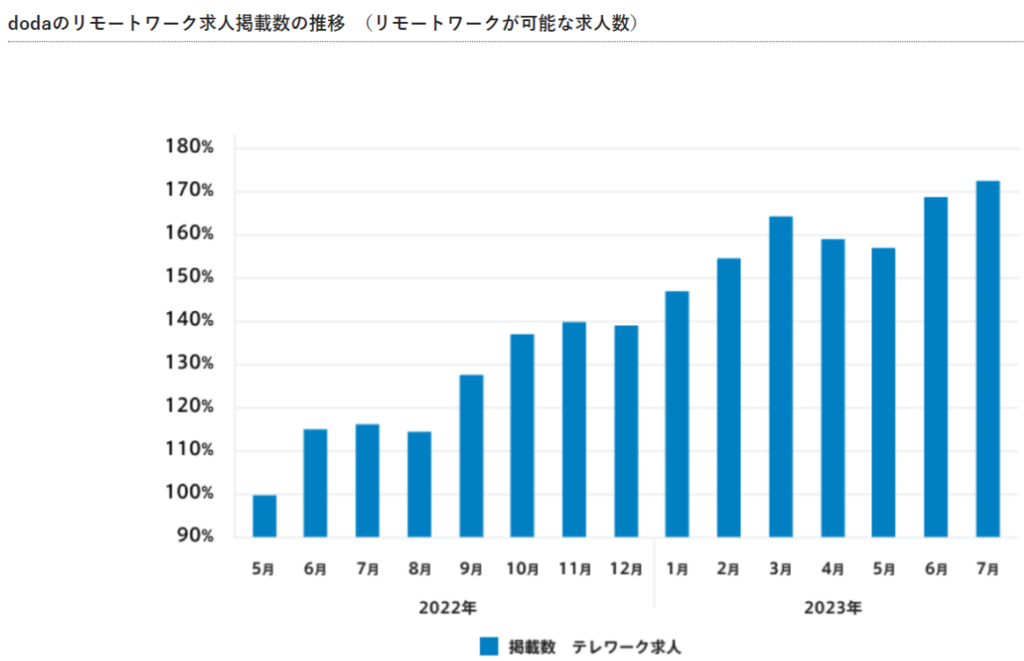

リモートワークの導入企業ではなく求人数でみるとむしろ増えている

リモートワークの求人数は明らかな増加傾向にあります。

2022年5月と2023年5月を比較すると、求人数は1年間で1.5倍に伸びています。

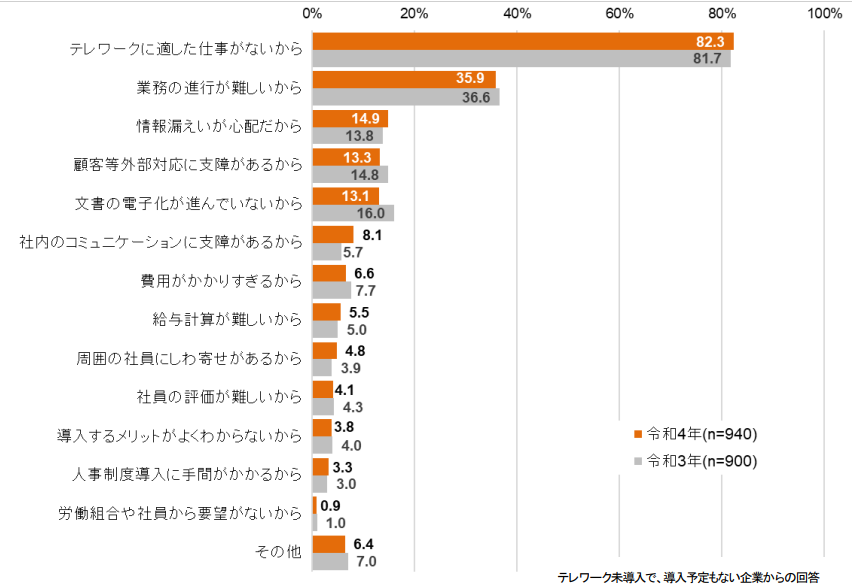

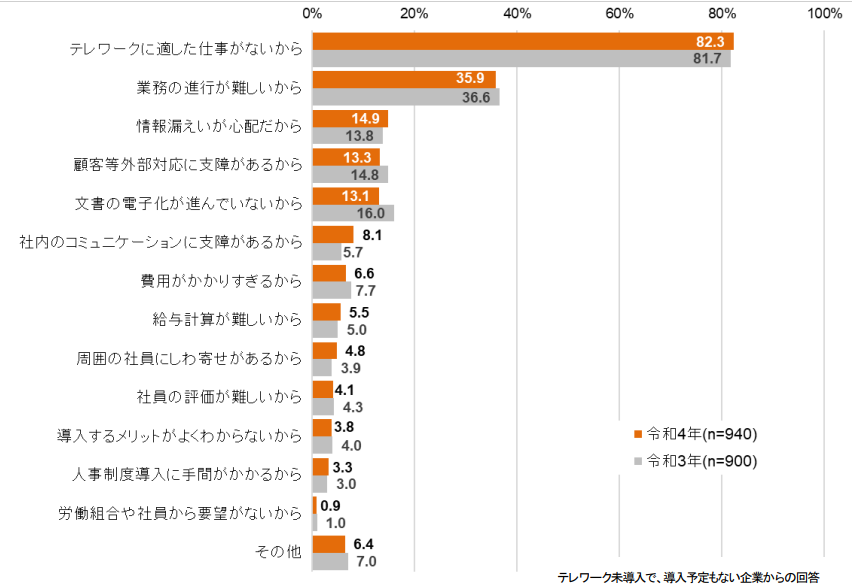

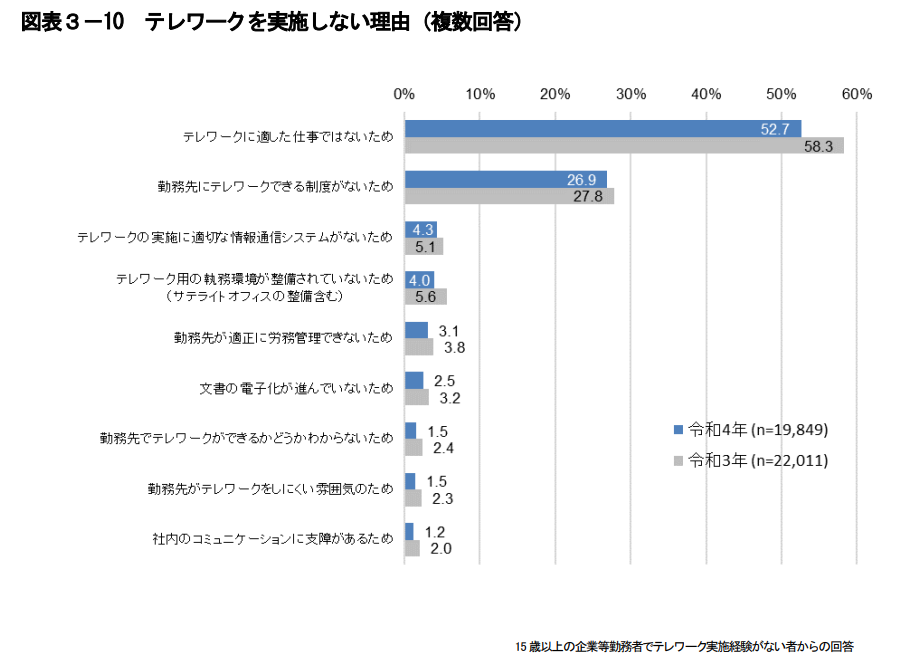

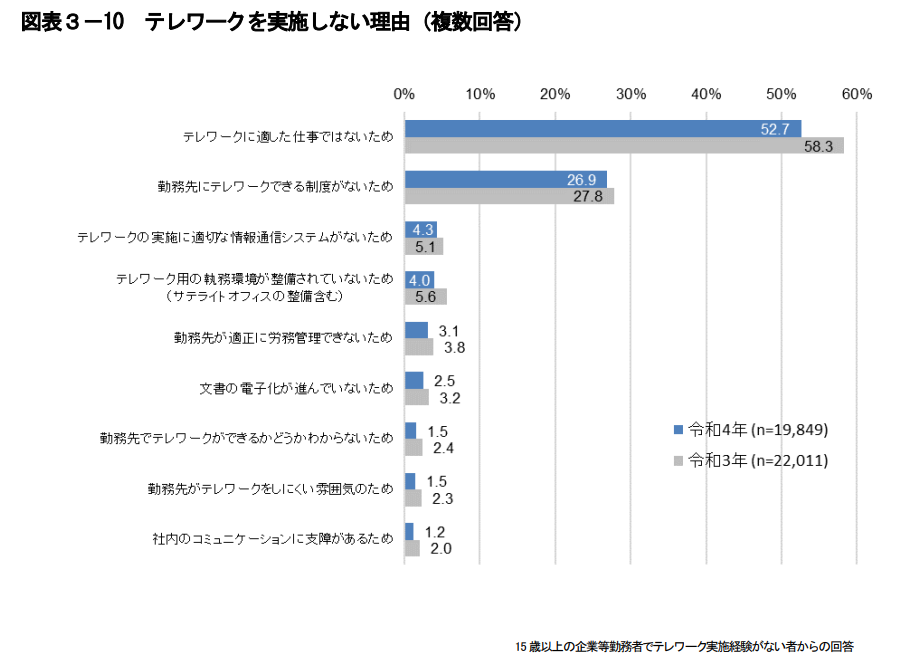

企業目線でのテレワークをしない理由は、「テレワークに適した仕事がないから」が82.3%で最も多いです。

一方で従業員目線でのテレワークをしない理由は、「テレワークに適した仕事ではないため」が52.7%で最も多いです。

「勤務先にテレワークできる制度がないため」が次いで26.9%であり、勤務先の制度に課題感を持っている人も一定数います。

これらのデータから「リモートワークは効果がないからやらない」のではなく「リモートワークをできないからやらない」という実態が見えてきます。

リモートワークが可能な仕事はリモートワークで、というのは当然の話です

日本大企業:リモートワーク推進

リモートワーク廃止の噂があったものの、実態としてはリモートワーク推奨派である企業のご紹介です。

NTT

公的にはリモートワークの推進を打ち出しています。

サテライトオフィスを拡大するなど、従業員がリモートワークしやすい環境の整備も進めています。

日本最大手の通信キャリアであり、自らが率先してリモートワークの普及を目指していることが分かります。

公式ホームページでリモートワークの実施率や工夫を発表するなど、日本の中でもかなりリモートワークに力を入れている企業です。

これまで、リモートワーク制度・リモートワーク手当・スーパーフレックスタイム・分断勤務・サテライトオフィスの拡充等により、社員の「働く時間」や「働く場所」の自由度を高めてきたところでありますが、ワークインライフをより一層推進するためには、 「住む場所」の自由度を高めることが重要であるとの認識に立ち、このたび、新たに日本全国どこからでもリモートワークにより働くことを可能とする制度(リモートスタンダード)を導入することとします。

NTT リモートワークを基本とする新たな働き方の導入について

~中略~

・勤務場所は「社員の自宅」とする(会社への通勤圏に居住する必要は無し)

・リモートワークと出社のハイブリッドワークを前提(出社時の交通費は支給)

NTTも他の企業と同様にハイブリッドワークを基本としていますが、「リモートスタンダード」というユニークな考え方を提唱しています。

頻度を減らして出張扱いでの遠方オフィスへの出社や、サテライトオフィスの活用によって、会社への通勤圏に居住する必要を無くす取り組みをしています。

一方で、職種やグループ企業によっては適用とならないこともあります。

ヤフー

技術職やクリエイティブ職の多くがリモートワークを続けていますが、ビジネス戦略上からオフィス勤務を推進する部署も出始めています。

米ヤフーが在宅勤務を廃止しましたが、日本のヤフーはリモートワークを続ける立場にあります。

ソニー

ソニーはフレキシブルワーク制度を導入しています。

フレキシブルワーク制度

ソニーのテレワーク制度は2008年に導入され、2020年からは全社員が日数制限なしで利用可能となりました。場所や時間を問わず、柔軟な働き方を実現可能にすることで、組織の業務効率向上のみならず、アイデアが創発される組織風土の醸成、個人の生産性・アウトプット向上も目指しています。導入されている職場:100%

ソニー

ソフトバンク

ハイブリッド制度を継続

オフィスにおけるソーシャルディスタンス(社会的距離)を確保すると同時に、個人と組織の生産性を最大化することを目的に、在宅勤務やサテライトオフィスの活用、外出先への直行・直帰などを、それぞれ回数制限なく組み合わせることができる新たなワークスタイルを導入し、1日当たりのオフィス出社人数を5割以下に維持することとしています。サテライトオフィスについては、関東圏内の事業所5拠点とWeWorkを活用し、時間や場所に縛られない柔軟な働き方を推進しています。

SoftBank流 働き方改革

ソフトバンクもリモートワークに積極的な企業の一つですが、グループ企業のヤフーと比べるとその度合いは少し劣ります。

リモートと出社のハイブリッド制度を当初から継続しています。

KDDI

原則的に週1日出社

KDDIでは、社員の心身の健康管理を目的に、週1日以上の出社を必須としながら、テレワークと出社のハイブリッド形式で勤務をしています。

KDDI

NTTやソフトバンク系のヤフーと同様に、通信会社であるKDDIもリモートワークに積極的な企業の一つです。

ただし、フルリモートワークではなく、出社も含めたハイブリッド形式をとっています。

トヨタ

非製造部門のみリモートワークを部分的に維持

トヨタは、製造業の特性上、完全なリモートワークが困難であると位置づけ、生産性向上を理由にオフィスや工場での作業を基本としています。

しかし、非製造部門では柔軟な働き方を部分的に維持しています。

ただし、IT企業と比べると製造部門や関連会社の割合が高くなるため、全社的にはリモートワークができる割合は低くなっています。

三菱重工業

「所属長が認めた者全員」が在宅勤務可能

三菱重工業は感染症の流行をきっかけにリモートワーク(在宅勤務制度)を導入しましたが、その後出社を原則とした働き方を目指す、とコメントしました。

しかしその後は出社とリモートのハイブリッド方式へと移行しています。

「所属長の許可が必要」という点で注意が必要ですが、柔軟な働き方ができるという、好意的な社員の口コミも見られます。

社会や従業員の様子を見ながら、制度変更をしている典型的な企業です。

日本大企業:リモートワーク廃止・減少

根強いニーズのあるリモートワークについて、なぜ一部の大企業は廃止の方針を打ち出しているのでしょうか?

ここからは、特に注目される日本の大企業数社のリモートワーク廃止状況を詳しく見ていきます。

楽天

原則的に週4日出社

楽天は日本国内ではオフィス復帰を促進しています。

口コミサイトで、社員の複数の口コミが確認できます。

感染症の流行で一時的に週3日出社となったこともありましたが、以降は週4日出社がルール化されており、オフィスでの対面コミュニケーションを重視する企業です。

GMOインターネットグループ

原則的に出社

「原則、週3日出社・週2日在宅勤務」を推奨していた出社体制を廃止し、GMOインターネットグループ各社では出社しての勤務を原則としました。

GMO インターネットグループ

GMOインターネットグループはIT企業を代表する大企業の一つですが、在宅勤務の基本的廃止を発表しました。

理由としてはやはり「オフィスで顔を合わせて勤務することによるコミュニケーションの円滑化」をあげています。

ホンダ

原則的に出社

『三現主義で物事の本質を考え、更なる進化を生み出すための出社/対面(リアル)を基本にした働き方』にシフトしていきます」と従業員に向けて通知し、基本的にリモートワークは廃止しています。

企業理念に関わる部分であるため、この方針はしばらく続くものと思われます。

ホンダと同様に、多くの製造業でこの傾向が見られます。

シャープ

原則的に出社

出社とリモートのハイブリッドによる制度維持を行うメーカーも多くありますが、シャープは基本的にリモートワークは廃止する方針を打ち出しています。

シャープがリモートワークを行ったのは「感染症流行への一時的な対応」とコメントしています。

浜松ホトニクス

原則的に出社

浜松ホトニクスは「光」に関する技術を持ち、高性能センサーなどの分野で強みのある優良メーカーです。

感染症の流行によって一時的にリモートワークを許可していましたが、その後基本的に廃止としています。

「働き方のデジタル化が進んでいない」といった口コミも見られ、高い技術力はあるが職場のDX化(デジタライゼーション)の進んでいない伝統的な日本の大企業では、リモートワークが定着しづらいことが想定されます。

外資大企業(GAFA等):リモートワーク廃止・減少

リモートワークの導入が広範にわたって進んでいた外資大企業も、パンデミックの終焉に伴い、次々とオフィスへの復帰を求めています。

リモートワークの完全な廃止の他、ハイブリッドモデルの導入に移行する企業も見られます。

2021年に入り、社員に週3日のオフィス勤務を求める方針を発表

この変更は、チーム間の協力と創造性を促進するためとされています。

完全なリモートワークからの移行には一部の社員からの抵抗もありました。

しかし出勤率を業績評価に反映するなど、Googleは強い態度でフルリモートワークの廃止を進めています。

Apple

週3日以上のオフィス勤務を義務付け

その製品開発の秘密保持とセキュリティを理由に、在宅勤務の限界を指摘しています。

Googleと同様に、出勤率を監視し強い態度を見せています。

Facebook(現Meta Platforms)

基本的には出社の方針に

一部でリモートワークを続ける選択肢を残しつつも、特定の役割やプロジェクトについてはオフィス出勤を求めています。

CEOのマークザッカーバーグ氏が、以下のように出社を推奨するコメントを出しています。

パフォーマンス評価の早期分析結果によれば、Metaのオフィスに出社する形で採用されてからリモートワークへ移行したか、あるいはオフィスへ出社し続けて勤務しているエンジニアのほうが、最初からリモートワークで採用され勤務し続けているエンジニアよりも、平均的に業績が良い傾向にある。また、最低でも週3日は職場の同僚とともにオフィスへ出社して働くほうが、とりわけ採用されて間もない頃は、エンジニアのパフォーマンスが上がることも示されている。さらなる調査分析が求められはするものの、現在でも顔を合わせて信頼を深めるほうが容易であり、こうした関係性が仕事のパフォーマンスにも好影響をもたらすと確信している。

Amazon

週3日以上のオフィス勤務を義務付け

↓

倉庫作業員らを除く従業員に週5日のオフィス勤務を義務づけ

2014年9月、Amazonはリモートワークを原則廃止しました。

また、フリーアドレス制を廃止し、固定座席制に戻すことも公表しました。

効率性の観点というよりは「発明したり難問題を解決したりする際にはチームメイトと一心同体である必要がある」として、コミュニケーション強化を目的としています。

Microsoft

厳密な定めはない

リモートワークを正式な選択肢として維持しつつ、業務の性質に応じてオフィス出勤を求めるハイブリッドワークを採用しています。

積極的にフルリモートワークを推奨するような姿勢ではなく、当初からバランスを取ったやり方であると言えます。

Zoom

オフィス近くで働く従業員に対して、週に少なくとも2日のオフィスへの出勤を義務付け

Zoom自体がリモートコミュニケーションツールを提供する企業であるにも関わらず、社員のコミュニケーションと協力を促進するために、定期的なオフィス出勤日を設けています。

リモートワークで多く用いられるZoom自体が、フルリモートワークを廃止したことは、世間に大きな衝撃を与えました。

テスラ

出社しなければリストラも

テスラは電気自動車の大手企業です。

CEOのイーロン・マスクが「最低でも週40時間はオフィスで働く必要がある。さもなければ、社を去らなければならない」と、従業員にメールで指示したことが話題となりました。

各界に影響力のあるイーロン・マスクが打ち出した方針は、世界に衝撃を与えました。

リモートワーク廃止の従業員への影響

ワークライフバランスの悪化

リモートワークがもたらしていた柔軟な働き方が制限されることで、特に家庭を持つ従業員や介護が必要な家族を持つ従業員にとっては、ワークライフバランスの悪化が報告されています。

一度リモートワークを行うと、そのリズムをもとに私生活が成り立ちます。

オフィスへの出社が再開されることにより、こどもの送迎ができなくなったり、自己研鑽の時間を取れなくなったりします。

家事の分担など、家庭内での役割を再整理する必要も出てきます。

退職・転職の増加

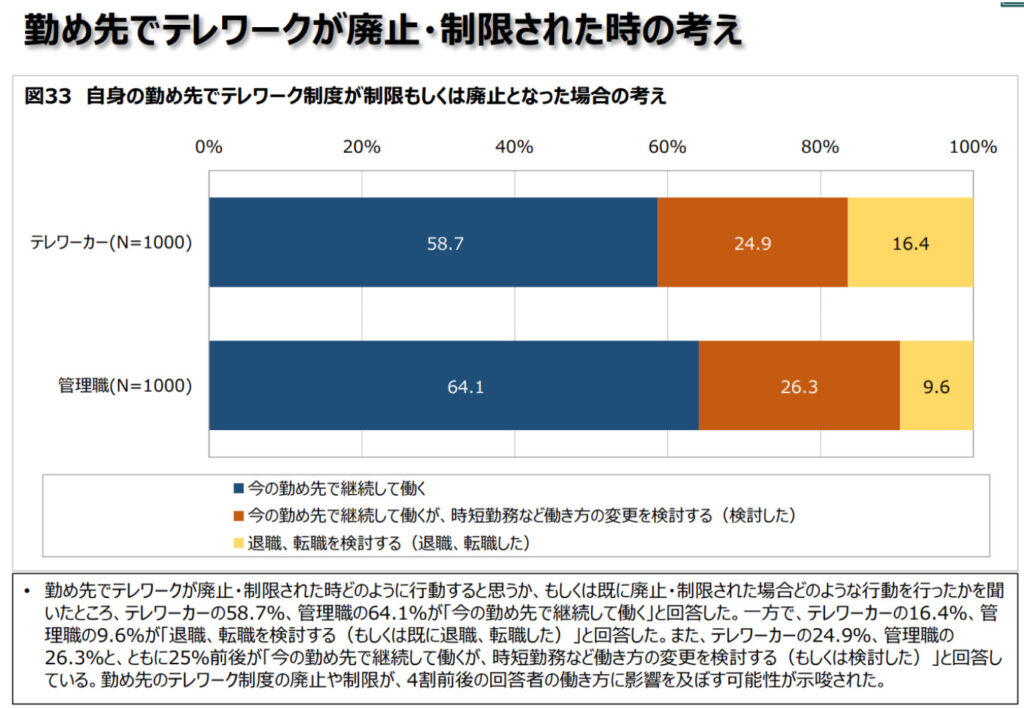

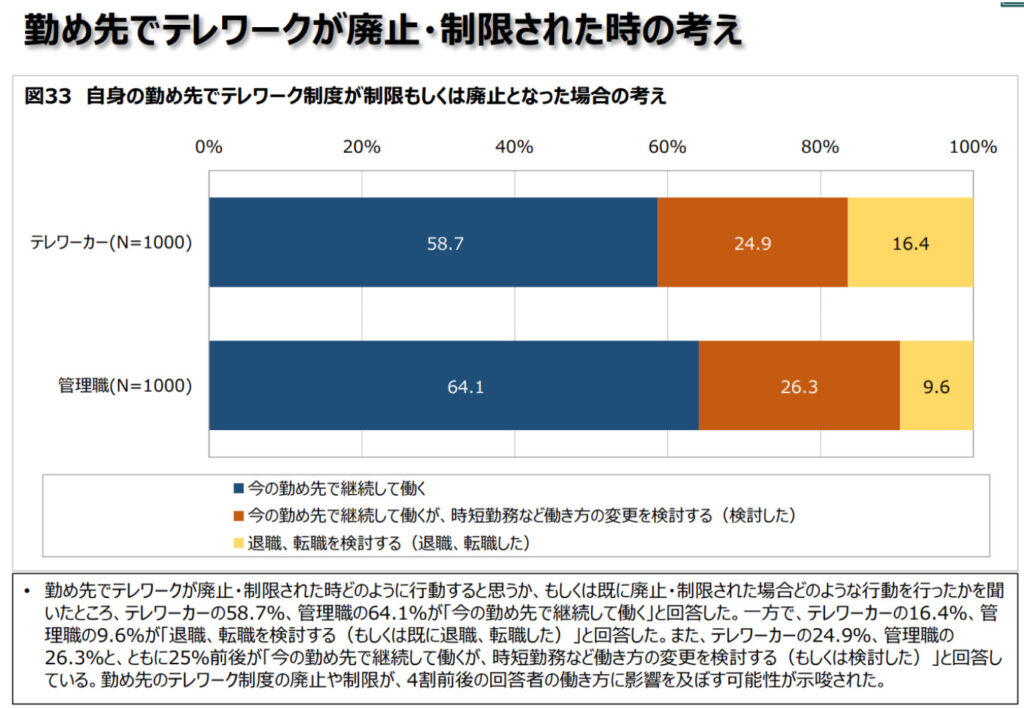

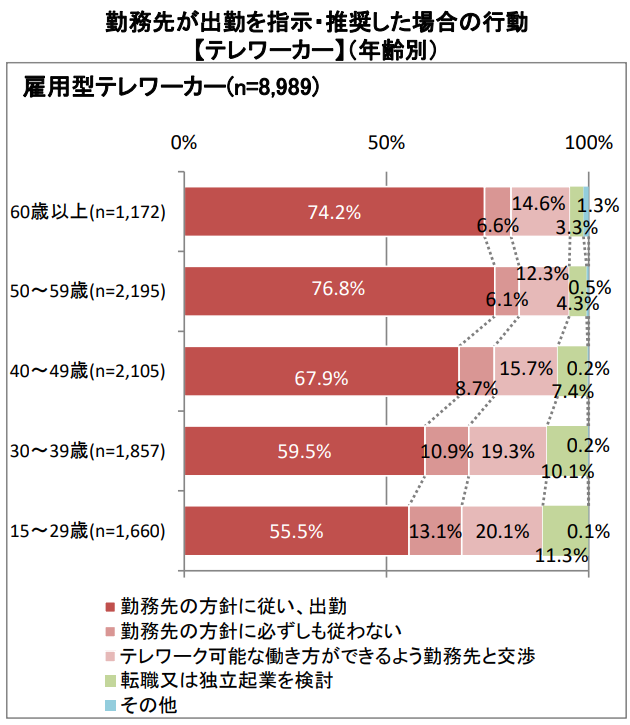

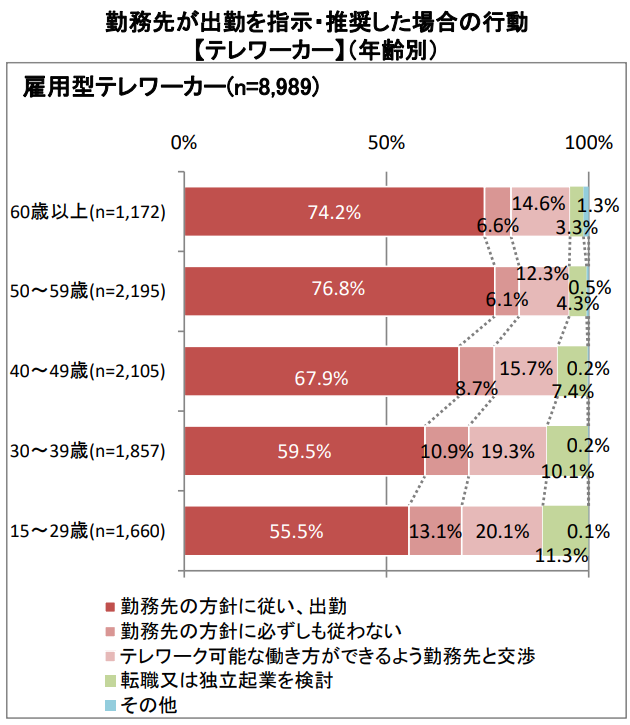

リモートワーク(テレワーク)が制限・廃止されても、いまの勤め先で継続して働く意向のある人は過半数を超えます。

一方で16.4%の従業員が退職を検討する意向を示しています。

その他の調査で年代別にみると、「出勤指示に従わない・勤務先と交渉」という人は10-30代では30%強います。

また、転職や独立を検討する人も10%強います。

多様な人材の確保に力を入れる企業は、リモートワーク制度の整備に力を入れることが予想されます。

ストレスの増加

リモートワークが廃止されたら転職を考える、という人が一定数いる通り、生活の強制的な変化によりストレスを感じる人は多くいます。

特にリモートワーク最大のメリットである、通勤の削減によるライフワークバランスの向上の恩恵を受けられなくなります。

リモートワーク廃止の理由は?

リモートワークがもたらした多くの効果があるのにもかかわらず、多くの企業がリモートワークを廃止する選択をしています。

その背景には複数の理由があり、それぞれが企業の業務運営や戦略に深く関連しています。

感染症対策の一時的な対応だった

仕方なくリモートワークを取り入れていた企業は廃止傾向に

多くの企業がリモートワークを導入したのは、COVID-19(コロナ)のパンデミックが主な理由でした。

完全な終息はしていませんが、2023年5月には「5類感染症」に分類され、季節性インフルエンザと同じ扱いになりました。

状況が改善されたことで、オフィスへの復帰が可能になり、一時的な措置としてのリモートワークは終了しました。

コミュニケーション不足の課題

リモートワークには「コミュニケーション不足」に陥る可能性がある、という課題があります。

そうした課題を解消するために、リモートワーク廃止をする動きもあります。

リモートワークではチャットやWEB会議によるコミュニケーションが中心のため、「ちょっとした雑談や頼み事」がしづらいけ傾向にあります。

もちろんリモートワークでもコミュニケーションを活性化させる方法はありますが、どうしても対面のコミュニケーションの方が優れる面も間違いなくあります。

人事制度の課題

業務プロセスや勤務態度が分からず、結果だけで判断が必要に

リモートワークにおけるパフォーマンス評価が困難であったため、公正な評価や昇進の決定に影響を及ぼしました。

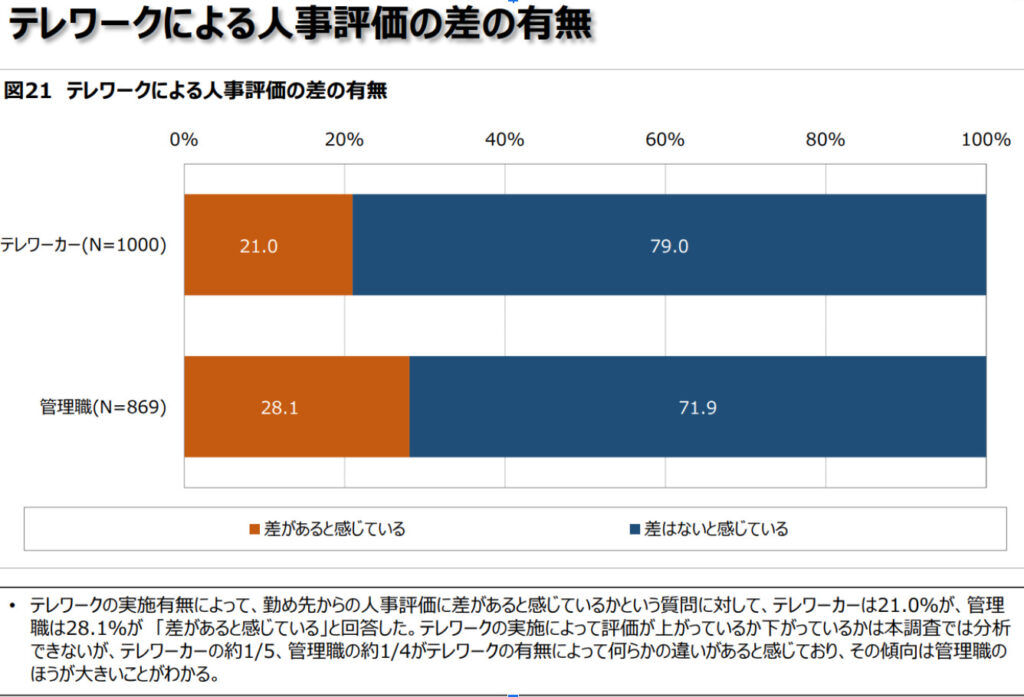

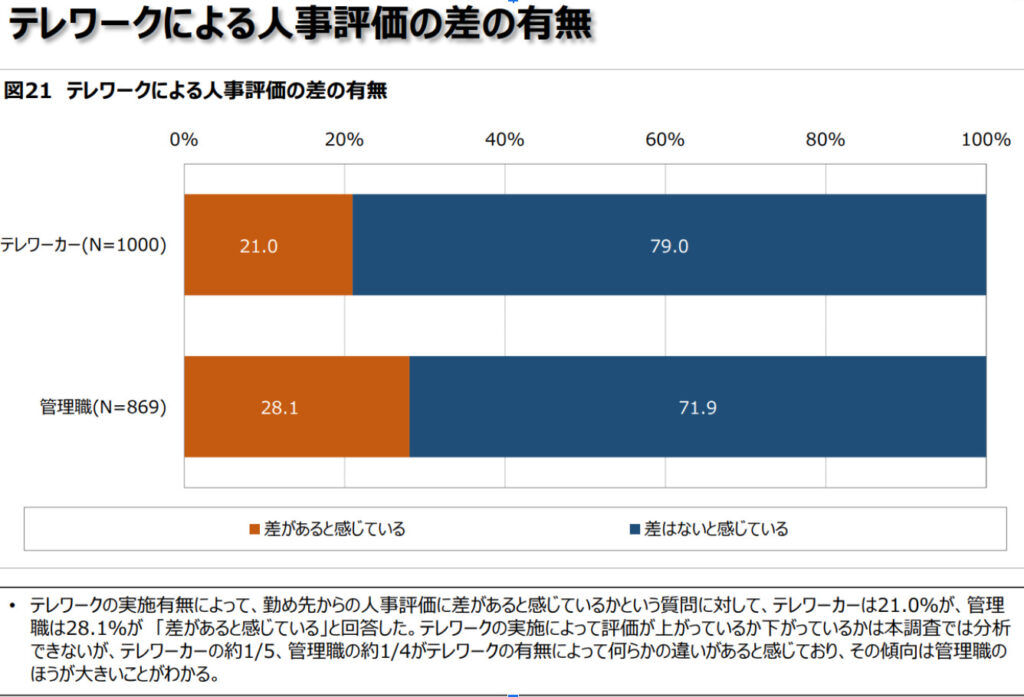

リモートワーク・テレワークによる人事評価について、「差はないと感じている」人が多数派です。

一方で管理職の28.1%は何らかの差を感じており、社員にとっては「自身の成果の客観的な証明」や「管理職とのコミュニケーション」が重要であることが分かります。

生産性の低下

- やる気が出ない:31.5%

- オンとオフの切り替え:23.3%

- 閉塞感や孤独:22.8%

がトップにきており、モチベーションやメンタルの面で不安を感じるリモートワーカーが多いです。

- 上司や同僚、取引先との信頼関係:18.4%

- 仕事の全体像がつかみづらい:17.7%

- 仕事の効率が下がった:16.1%

と続き、業務効率低下の不安がメンタル不調の不安に次いで多いです。

このように、リモートワークによってむしろ生産性が低下すると感じている人がいるのも事実です。

クリエイティブ性の低下

リモートワークでは、オフィスでの偶発的な会話が失われる

カジュアルな交流は、新たなアイデアや斬新な解決策が生まれる場となることが多く、その欠如はクリエイティブな発想を減少させる可能性があります。

WEB会議は便利ですが、画面越しでは非言語的な手がかりや微細な表情が捉えにくいため、アイデアを共有し合う過程での相互理解が不十分になることがあります。

これがクリエイティブな業務を妨げることがあります

組織への帰属意識の低下

リモートワークが長期化すると、従業員の企業への帰属意識や組織文化への同化が薄れる

やはりチームとして協力する感覚が薄れ、どうしても個人作業の感覚が強まります。

これにより、企業から見るとモチベーションの低下や人材流出のリスクがあるため、出社を促しオフィスで管理を試みようとします。

セキュリティリスクへの対応

適切な対策をしなければリモートワークは情報漏洩のリスクが高まる

オフィスの中であれば、強固にセキュリティが保たれます。

しかしリモートワークとなると、セキュリティの確保されていない環境で作業が行われる可能性もあり、情報漏洩のリスクが高まります。

リモートワークには特有のセキュリティ対策が欠かせず、そうしたノウハウが蓄積されていない企業は、リスクを無くすことを優先しリモートワークの廃止を考えます。

リモートワーク廃止への対策

リモートワーク廃止に直面した従業員や企業には、さまざまな対策が考えられます。

企業は変化に柔軟に対応し、従業員は新しい環境に適応するための戦略を練る必要があります。

企業がとるべき対応策

従業員からアンケートを取り実態を把握する

企業は、従業員の意見を聞き、リモートワークの実施状況や課題を把握するところから始める必要があります。

もちろん自社方針を優先しリモートワークを完全に廃止することも可能ですが、これまでご紹介した通り、転職を考える人が一定数おり、優秀な人材の流出につながるリスクがあります。

ハイブリッドワークの導入を検討

メリットを活かしながら問題点を解消するハイブリッドな勤務形態を検討すべきです。

オフィスとリモートのバランスを取りながら、柔軟な働き方を提供することが求められます。

週4~5日以上リモートワーク(テレワーク)を行う方は17.6%います。

それ以外の方は82.4%となり、リモートワークと出社のハイブリッドが多数派です。

他の調査を見ても近い結果となっているため、実態に近い数値だと考えられます。

このように、出社かリモートかの二者択一ではなく、ハイブリッドワークの普及が進んでいます。

従業員が取るべき対策

上司や人事に相談する

リモートワークの廃止に伴うストレスや不安を管理するために、従業員は積極的にコミュニケーションを取る必要があります。

自分にとってなぜリモートワークが必要なのか、リモートワークでも生産性を落とさないようどうやっているのか、しっかり説明しましょう。

そうして、出社とリモートのハイブリッドワークなど、会社と自分双方にとっての落としどころを見つけることが重要です。

転職も視野に検討する

また、必要に応じてキャリアの見直しや転職を検討することも有効な手段です。

冒頭で紹介した通り、企業単位ではなく求人数単位で見れば、むしろリモートワークは増えています。

リモートワークの廃止は違法なのか?

就業規則の定めによる

リモートワークの実施について定められた法律はありません。

リモートワークについては、会社ごとに就業規則で定めるものですので、廃止についてもその規則に則る必要があります。

仮に、既にリモートワークの実施が就業規則によって認められている場合、それを一方的に廃止することは違法です。

労働契約法9条において、就業規則には次の通り定められています。

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

労働契約法

合理的な理由をもとに、従業員の労働組合などと交渉を進める必要があります。

まとめ

- 企業単位でみるとリモートワークを廃止する大企業も多くある

- 企業によってリモートワーク推奨と廃止に分かれる過渡期にある

- 出社とリモートのハイブリッドワークが増えている

- リモート可の求人は増加傾向

- リモートワーク廃止は企業にとっては人材流出リスク、従業員にとってはストレス増加のリスクがある

リモートワークの廃止は多くの企業と従業員にとって重要な転換点です。

従業員にとって、リスクもありますが、やはりリモートワークには多くのメリットがあります。

この変化を乗り越え、新たな働き方の中で最大の効果を発揮するためには、企業と従業員双方の協力と理解が不可欠です。

自分が週何回程度のリモートワークをしたいのか考え、それができる仕事を続けられるといいですよね

リモートワーク(在宅勤務)については、以下に詳しくまとめています。

\ はじめての方はこちらから /

- リモートワーク求人の探し方

- おすすめの資格

- リモートワーク(在宅勤務)に必要な環境

- 初心者でもできる職種・高収入な職種